Inspiron 14 5430、購入。(2023/09)

うちで使っていたノートPCはASUS Zenbook UX32LN-RI5で、購入から9年以上経過していた。まだ十分に使えるとはいえ、CPU世代が第4世代Core i5ということでWindows11にはアップデートできず、いずれは新しいノートPCに買い換えたいと思っていた。

サブPC、フロントUSB TypeC対応。(2023/08)

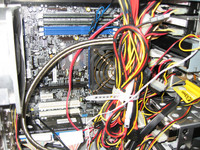

うちでサブPCとして運用しているAiについては、ケースとしてSilverStone SST-TJ08B-Eを採用している。このケースは手頃なサイズで拡張性能や冷却性能も十分なのでもうしばらくは使用継続する予定なのだけれど、登場時期が2011年ということでやや設計が古いところもある。たまたま、このケースにフロントにUSB TypeCソケットを追加できそうな製品を見つけたので試してみることにした。

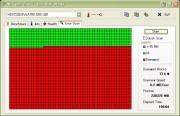

ポータブルSSD、故障、入れ替え。(2023/06)

うちでデータ持ち運び用として使用しているポータブルSSD(USB接続外付けケース・中身はSUNEAST SE900)を使ってデータを運ぶため久々にデータを書き込んでみたところ、妙に書き込み速度が遅いことが気になった。書き込み自体は成功したので一旦様子見とすることにした。

ポータブルSSD、導入。(2022/12)

うちには雑多なデータ持ち運び用のポータブルストレージとしてWD Elements Portable 2TBがあって、これまで特に問題なく使用していた。ただ、この製品は購入からそこそこ経過(約7年)していて、いずれは新しい製品へと交代させようと考えていた。そんな中、Amazonのタイムセールを覗いてみたら2TBでそこそこ安いSSDを発見したので手を出してみることにした。

サーバー・作業用PC、HDD換装。(2023/01)

うちのサーバー機であるKanaに搭載しているHDDのうちバックアップ用として使用しているST8000DM004の2台については、使用開始から2年以上経過していた。各HDDとも特に問題は発生していなかったけれど、Raw Read Error Rateの値がやや悪化傾向にあるように思えたので、思い切って換装を行うことにした。

サブPC、電源換装。(2022/12)

うちのサブPCであるAiについては電源としてFractal Design製のION Gold 550Wを搭載していたのだけれど、たまに不意にシャットダウンしてしまう症状が発生していた。電源の不具合を疑ってRMAでの交換対応を行ったけれどまた発生してしまったので別の電源で発生するか試してみたくなった。少し予算に余裕があったこともあり電源の換装を実行することにした。

メインPC、ビデオカード換装。(2022/11)

うちのメインPCであるYuiに搭載しているビデオカードはMSI GeForce RTX 2080 GAMING X TRIOで、NVIDIA RTX2080を搭載している製品である。このビデオカードを購入してから既に4年以上経過していて、そろそろ、新しいビデオカードへと換装したくなった。

作業用PC、SSD増設、取り外し。(2022/08,09)

うちの作業用PCであるSaoriについてはWindows11とFedora36のデュアルブート構成にしているのだが、Fedora36を起動しようとするとファイルシステムのエラーを指摘されて起動に失敗することがしばしばあった。ファイルシステムにエラーが発生する原因は不明だったけれど、何度か試してみた結果、Windows11を起動した後にFedora36を起動しようとするとエラーが検出されることが分かってきた。

サブPC、電源交換。(2022/05~08)

うちのサブPCであるAiについて、電源をION Gold 550Wに換装してから何度か不意にシャットダウンする症状が発生していた。シャットダウンする頻度は低いため実害はさほどなかったものの意図しない状況であるので調査を開始。

メインPC、HDD換装。(2022/07)

うちのメインPCであるYuiには合計5台のHDDを搭載していて、そのうち4台は4TBなHDDで使用開始からそこそこ時間が経過しているHDDもあり、そろそろ大容量のHDDへ換装したいと考えていた。少し前に、予算に余裕があったこともありHDD換装計画を発動。

サーバーPC、構成更新。(2022/07)

うちのサーバーPCであるKanaについては前回の構成更新から3年近く経過していて、予算の目途も立ったこともあり、そろそろ構成を更新したくなった。メインPCであるYuiやサブPCであるAiと同じくAlderLake世代のCPUとマザーボードへと換装することにし、調査を開始。

メインPC、ラジエーターファン換装。(2022/06)

うちのメインPCであるYuiについては簡易水冷CPUクーラーとしてASUS ROG Strix LC II 360 ARGBを搭載しているのだが、これの付属ファンの音が少し気になっていた。全速回転時のファンノイズがかなり盛大に発生するのである。で、ラジエーター向けのファンについて調べていたところ、XPG VENTO PRO 120 PWMという製品を発見。

メインPC、CPU反り対策強化。(2022/06)

うちのメインPCであるYuiについてCPUヒートスプレッダの反り対策としてワッシャーMODを実行していたのだけれど、より効果的な方法としてCPUの固定方法自体を変更するという対策が公開されていた。CPUを固定するパーツであるILMを別のパーツに交換することで反りを無くす、という方法である。どこまで効果があるか興味が出てきたので採用してみることにした。

サブPC&作業用PC、構成更新。(2022/03)

先日に行った4Kモニターの換装の影響でサブPCであるAiと作業用PCであるSaoriの画面表示が不安定になり、とりあえずAiの方だけ仮対処で対応したのだけれど、早めに問題を解決したくなり、AiとSaoriの構成を変更したくなった。で、調査を開始。

HDD、また故障。(2022/03)

会社で仕事中、またHDD Sentinel PROの警告表示に気がついた。確認してみたところ、外付けドライブとしてRAID1構成で使用している2台のHDDのうちの1台であるST8000DM004-2CX188に不良セクタが発生していた。

4Kモニター、更新。(2022/02)

うちで使っているモニターは4K解像度対応のLG製27UD88-Wなのだが、しばらく前から画面に焼き付きのような症状が発生するようになり、気になっていた。症状がじわじわと悪化している気配もあったので、そろそろ新しいモニターに換装したくなり、調査を開始。

メインPC、ワッシャーMOD実行。(2022/02)

少し前から、LGA1700ソケット対応CPUが歪む事が話題になっていた。LGA1700ソケットのリテンション圧によりCPUのヒートスプレッダが歪んでしまい、その結果としてCPUクーラーの密着度が下がって冷却性能が落ちてしまう、という状況である。うちのメインPCであるYuiについても心配になったので状況を確認してみた。

サーバー、HDD換装。(2022/01)

うちのサーバーであるKanaに搭載しているHDDについて、稼働時間が2万時間を超えているHDDがまだ2台残っていて、いずれは新しいHDDへと換装したいと考えていた。たまたま予算が確保できたので、HDD換装計画を発動。

またHDD故障、交換。(2021/12,2022/01)

会社で仕事をしているときに、ふとタスクバーにあるHDD Sentinel PROのアイコンが警告表示になっていることに気がついた。HDD Sentinel PROで確認してみたところ、外付けドライブとしてRAID1構成で使用しているST8000DM004-2CX188のうちの1台に不良セクタが発生していることが判明。

プリンタ、更新。(2021/12,2022/01)

うちの環境で使っていたプリンターはCanonのPIXUS Pro9000MarkII(以下、Pro9000MarkII)で、以前に所有していたPIXUS iP8600の故障の結果、交換対応となってうちにやってきた製品である。Pro9000MarkIIは使用開始から既に10年以上経過していて不具合もあったので新機種へと更新したいとは考えていたのだけれどなかなか踏ん切りが付かなかった。そんな折、Pro9000MarkIIがWindows11でサポート対象外になっていることに気がついて、本格的に更新を検討することにした。

サブPC、SSD再換装。(2021/12)

うちのサブPCであるAiについては少し前にSamsung 980PRO 500GBをシステムドライブとして搭載したのだが、早くも健康状態の悪化が始まっていた。980PRO 500GBの前に搭載していた980PRO 250GBも健康状態の悪化が始まっていたこともあり、24時間運用を行うPCのシステムドライブに普通のSSDを使うのは厳しそうな感じがしてきた。予算に余裕があったこともあり、再換装を決意。

有線LAN、2.5GbE化。(2021/10,11)

うちのLAN環境について、有線LAN環境を1GbEに変更したのは2003年1月ごろである。1GbEの後継である10GbEや5GbE、2.5GbEもしばらく前から登場してはいるものの、価格や消費電力等を考えるとまだ家庭内で使用するのは現実的でないと思い手を出していなかったのだが、ここ数年で2.5GbEの機器が安価になってきたので調査を開始。

メインPC、構成更新。(パーツ入れ替え~動作確認編・2021/11)

うちのメインPCであるYuiについて構成更新のためのパーツ一式を確保できたので、パーツ入れ替えを開始。

メインPC、構成更新。(情報収集~パーツ争奪戦・2021/10,11)

うちのメインPCであるYuiについては、Core i9-9900K等を使った構成に更新してから3年ほど経過し、そろそろ新しい構成に入れ替えたくなってきていた。Intel Coreの第10世代や第11世代については積極的に手を出したくなるほどの魅力は感じていなかったけれど、第12世代になって様々な新要素が追加されることが分かり、興味が出てきた。

Windows11、導入開始。(2021/10,11)

うちでWindows10を稼働させている各PCについて、メインPCであるYuiとサブPCであるAiについてはWindows11の互換性チェックで問題なしとの判定が出ていて、WindowsUpdateでもWindows11を実行可能との表示になっていた。いずれは表示が実行可能からアップグレード準備完了表示になる気配だったが、Yuiについてはまもなく構成更新を行う予定があったため、早めにアップグレードを行うことにした。

メインPC&サブPC、SSD換装。(2021/08,09)

うちのメインPCであるYuiに搭載してシステムドライブとして使用しているSSDであるSamsung 980PRO 500GBについて、ファームウェアのアップデートがあったことに気がついた。そのままアップデートするのは怖いので念のためAcronis TrueImageを使ってバックアップを行おうとしたのだが、妙に時間がかかって失敗する状況であった。何度か失敗した後、もしかすると何らかのエラーが発生しているのではないかと考えてチェックを行ったところ、不良ブロックが発生していることが発覚…。

WiFiアクセスポイントとノートPCのWiFiカード、更新。その他いろいろ。(2021/06)

うちのWiFi環境はBUFFALO製のWSR-2533DHPをWiFiアクセスポイントとして構築していた。このWSR-2533DHPは購入時期が2016年でWiFi5(IEEE802.11ac)対応の機種である。通信速度的には十分であったのだが、そろそろ、WiFi6(IEEE802.11ax)対応の環境を構築したくなった。で、調査を開始。

サブPC、SSD増設。(2021/04)

うちのサブPCであるAiについてはしばらく前から運用方法が変わっていて、データ用のHDD容量はさほど必要ではなくなっていた。ふと思いついたのが、データ用のHDDをSSDに換装することであった。Aiは基本的に24時間運用なので、HDDからSSDに変われば、より低消費電力かつ静音化できると考えたのだ。

サブPC、モニタリング方法再変更。(2021/02)

うちのサブPCであるAiについては、しばらく前にSpeedFanでのモニタリングからHWINFOでのモニタリングに変更したのだが、その際にHWINFOの出力を他プログラムから参照するために利用しているRemote Sensor Monitorというソフトが微妙に不安定であることが気になっていた。解決方法らしきものは見つけていて実験は行っていたのだけれど、少し前にようやく正しい動作を確認できたので、正式にその方法を採用することにした。

サーバー、HDD追加。(2020/12)

うちのメインPCであるYuiについて、一部のドライブの空き容量が心許なくなってきた。最も厳しく感じられていたのは写真データを置いているドライブであり、外付けHDDにデータを逃がすことも考えたのだが、時々過去の写真を参照することがあるので、いつも見える状態にしておきたいと考えた。既に一部の過去の写真データはサーバーKanaに逃がしていたので、KanaにHDDを増設して、写真データ類を一括して保持することにした。

サーバー、電源換装。(2020/11)

うちのサーバーであるKanaについて、少し前から妙な症状(再起動すると途中で起動に失敗しシャットダウン→電源ON)が起きるようになった。何らかの異常が発生しているのではと思われたのだけれど、原因は不明であった。状況からして電源ユニットが劣化した場合の状況に近いように見えたので、電源ユニットを換装してみることにした。

サブPC、SSD換装。(2020/11)

うちのサブPCであるAiについてはシステム用のSSDとしてPlextor PX-256M8PeGを搭載していたのだが、この製品はMLCを採用していて長寿命が期待できる代わりにパフォーマンスはさほどでもない。先日、メインPCのSSDを980PROに換装したこともあり、サブPCの方もSSDを換装してパフォーマンスをが上げたくなった。で、調査を開始。

メインPC、SSD換装・作業用PC、ドライブ換装。(2020/10)

うちのメインPCであるYuiについては、システム用ドライブとしてNVMe規格のSSDであるSamsung 960EVOの500GB品を搭載していた。この960EVOを購入したのは3年以上前で、先代のYuiの構成更新の際に各種パーツと共に購入した製品である。現時点でも十分以上に高速で性能面には大きな不満はなかったのだけれど、そろそろ、次世代の製品へと換装したくなった。

サーバーのHDD、故障、交換。(2020/09)

うちのサーバーであるKanaについて、時々はLinuxのシステムログを確認しているのだが、先日、怪しいメッセージが出力されていることに気がついた。改めてシステムログを確認したところ、S.M.A.R.T.のエラーと思われるメッセージも主力されていたので、状況を確認することにした。

MX Master 3、導入。(2019/09,12)

うちで使っていたマウスはロジクール製のMX Masterで、MX Revolutionの時代から引き継がれてきた、ホイールのクリック感の自動制御(SmartShift)に対応している。MX Masterの後継機はMX Master 2Sで、MX Masterからはデザインや機能面での違いがさほどなかったため手を出さなかったのだが、MX Master 2Sの後継機として発表されたMX Master 3では、MX Master/2Sでの不満点が解消されている上に、ホイールの機構が大幅に更新されていたので、思い切って手を出してみることにした。

サブPC、HDD換装。(2019/12)

うちのサブPCであるAiに搭載しているHDDのWD40EFRXが使用開始から2年を超え、そろそろ新しいHDDへと換装したくなった。最近はHDDの進化は停滞気味で、大容量のHDDは進化しているものの、中~低容量のHDDはSMR化されたものを除いて変化に乏しい感じ。WD40EFRXについても進化が止まっているので、次は別のHDDにしてみようと思い、情報収集してみた。

サーバーPC、ディスプレイ交換。(2019/11)

うちのサーバーPCであるKanaについては、ディスプレイとして、液晶TVであるSKnet SK-DTV133JW2を接続していたのだが、このSK-DTV133JW2は入出力端子が豊富なのは良いものの画質は良くないため、いずれは別のディスプレイへと置き換えたいと考えていた。ふと思いついて、小型液晶ディスプレイについて検索してみたところ、良さげな製品があることが分かり、購入を検討することにした。

サーバー、構成更新。(2019/08)

うちのサーバーであるKanaについて、前の記事でも記載した通り、構成更新を検討していた。何とか、無事に、CPUであるCore i3-9100を入手できる目処が立ったので、本格的に構成更新を発動することにした。

Core i3-9100、確保。(2019/08)

うちのサーバーPCであるKanaについては少し前から構成更新を検討していて、CPUにはCore i3-9100を採用することを決めていたのだけれど、なかなか、Core i3-9100を入手することができなかった。国内ではスポット的に店頭に入荷することがまれにあったものの、通販では希望価格よりかなり上乗せされた価格でもないと入手できない状況であった。そんな折、たまたまAmazon.comを見ていたところ、Core i3-9100が入荷予定との表示があったので、思い切って発注してみることにした。

MovableType、エラー対策。(2019/06)

このブログは開設当初からMovableTypeにて運用しているのだが、Movable Typeのアップデート時に実行されることがあるデータベースのアップデートの際にエラーが出て失敗することがあり、強引な方法(アップデート時のエラーを無視するようにMovableType内のパッケージファイルを書き換える)で回避していた。少し前に公開されていたVersion 7.1.2へのアップデート時にデータベースのアップデートが行われ、その際にもエラーが出たので、何とかエラーが出なくなるようにできないか調査することにした。

メインPC、HDD換装。(2019/06)

うちのメインPCであるYuiに搭載していたHDDのうち、2台搭載していた東芝製のDT01ACA300については搭載してから既に5年を経過し、いずれは新しいHDDへと換装したいと考えていた。なるべく新しい世代のHDDへと換装したいと思っていたのだが、最近は7200rpm系のHDDの進化が止まっていてスペック的にもさほど差がない状況で、なかなか換装までには至らなかった。さすがにこれ以上待ってもあまり変わらないのではと考え、思い切ってHDD換装を行うことにした。

サーバ、HDD換装。(2019/05)

うちのサーバPCであるKanaについて、データ用のHDDは前回の換装から2年以上経過し、そろそろ換装したいと考えるようになった。いくつかのパーティションについて容量を増やしたいとも考えていたので、HDDの総容量を増やす方向で検討を開始。

サブPC、モニタリング方法変更。(2019/03)

うちのサブPCであるAiについてはSpeedFanによるモニタリングを行っていたのだが、SpeedFanは最新ハードウェアへの対応が遅く、前回に行った構成更新により、SpeedFanによるモニタリングが一部の項目を除いて不可能になってしまった。SpeedFanがアップデートされて以前のようなモニタリングが可能になるかもしれないけれど、いつになるか分からなかったので、他の手段でモニタリングできないか調査してみることにした。

PC用キャスター付き台の製作。(2018/11)

うちのメインPCであるYuiについては、これまでケースであるP280にキャスターを取り付けケースの移動をしやすくしていたのだが、このあいだ行ったケースの変更を伴う構成更新で採用したケースであるDefine R6 USB-Cにはケース自体にキャスターを取り付けることが難しく、キャスターなしの状態になっていた。やはり、キャスターなしだとケースを動かしにくく不便なので、キャスターを取り付けた台を作成し、その上にDefine R6 USB-Cを乗せる運用を行うことにした。

Yui、冷却性能強化。(2018/11)

今年の構成更新でYuiに採用したCPUであるCore i9-9900Kについては、性能向上の代償として発熱量がかなり増加していた。一旦、前から使っていたSilverStone製のHE01をそのまま搭載して運用を開始したものの、ファンが静音モードのままではCore i9-9900Kの定格動作での発熱量に対応できず、パフォーマンスモードに変更しファンが全開運転の状態でぎりぎり対応できる状況であった。この状態ではかなり爆音であったので、より高性能な他のCPUクーラーに換装して、冷却性能を強化した上で静音化したくなった。

各PC、構成更新。(2018/11)

前の記事で記載したように無事にCore i9-9900K他の各種パーツを確保できたので、各PCの構成更新を開始。

Core i9-9900K争奪戦。(2018/11)

うちのメインPCであるYuiについては、Kaby Lake世代のCore i7-7700Kを採用して構成を更新してから1年も経たない時期に次世代のCoffee Lake世代が発売され、コア数増加などかなりの変化があったため残念に思っていた。Coffee Lake世代の発売開始からそこそこ時間が経過し、そろそろCoffee Lakeの次の世代についての情報がチラチラと出始めてきて、CoffeeLake Refresh世代として発売されそうな雰囲気になってきた。スペック次第では手を出すつもりで、引き続き情報を集めることにした。

メインPC、ビデオカード換装。(2018/09)

うちのメインPCであるYuiについてはビデオカードとしてMSI製の GTX 970 GAMING 4G(以下、GTX970 GAMING)を搭載していたのだが、去年の4K環境導入後、画面表示がちらつく問題が発生するようになり、仕方なく、一旦Yuiから GTX970 GAMINGを取り外し、Intel HD Graphicsでの画面表示を行っていた。作業用PCであるSaoriで表示に関する問題が発生した際にはビデオカード追加で問題が解決したため、新しい世代のビデオカードではちらつき問題が発生しないことを期待できるのではと考え、新しいビデオカードへの交換を検討することにした。

サイト、常時SSL化。(2018/08)

うちのサイト(www.orio-n.net)はこれまで非SSL接続(http接続)のみに対応していて特に問題は発生していなかったのだけれど、少し前あたりから、各種Webサイトがセキュリティ意識の高まりにより常時SSL化を進めてきていて、ついには、トップシェアのブラウザであるGoogle Chromeが非SSL接続だと警告表示が出るように仕様が変更された。さすがに、うちのサイトでもそろそろ常時SSL化を行った方が良さそうな状況になってきたため、対応を開始することにした。

サーバー、NIC変更。(2018/03)

うちのサーバーであるKanaについて、しばらく前からLANの送信速度が遅いことが気になっていた。iperfにより通信速度を計測してみたところ、クライアントからサーバーへの通信速度はGbEの理論値に近い900Mbps以上の速度が出る一方で、サーバーからクライアントへの通信速度は500Mbps前後の速度になってしまっていた。LANケーブル不良を疑って交換してみたが状況が変わらなかったため、NIC側の設定あるいは何らかの問題であろうと考え、NICを変更して状況を確認することにした。

サブPC、復旧。(2018/01 - 02)

うちのサブPCであるAiについて、先日公開されていた例のCPU脆弱性(Spectre/Meltdown)対策のファームウェアが公開されたので更新したのだが、更新後、Windows 10 Proの起動中にBSoDに陥り起動に失敗する症状が発生するようになった。スタートアップ修復で一旦は復旧できたものの起動不能症状は再発し、最終的には、スタートアップ修復でも復旧できなくなり完全に起動できない状況に陥ったため、仕方なく再セットアップを行うことにした。

REALFORCE、キートップ交換。(2016/12・2018/01)

僕は、PCのキーボードとして自宅と勤務先でそれぞれREALFORCE 91UDK-Gを使用している。この91UDK-Gはキータッチが好みなことと、ESCキーやControlキーの位置を変更できて位置変更に対応したキートップも同梱されているため、かなり気に入って使っているのだけれど、キートップの印字が黒地に黒で見にくいという欠点がある。自宅で使用している91UDK-Gの方は何とかなっていたけれど、勤務先で使用している91UDK-Gの方は照明の都合でかなり厳しい状態であり、ミスタイプを誘発していたので対策を行うことにした。

メインPC&作業用PC、HDD換装。(2018/01)

少し前、データの持ち運び用に使っていたUSBメモリー(Sandisk Extreme)にデータを書き込んでいた際に妙な挙動があったので調べたところ、エラーが検出されていた。そのUSBメモリーの内容をメインPCであるYui上のHDDにバックアップしようとしたところ、今度は、HDDの方も妙な挙動をしたのでS.M.A.R.T.情報を調べてみたところ、不良セクタ(回復不可能セクタ・代替処理保留中セクタ)が検出されていた。このままだとまずい様子なので、急遽、HDDを換装することにした。

サーバ、構成更新。(2017/12)

うちのサーバであるKanaについては、前回の基本構成の更新から既に4年半近く経過していた。同世代の構成であったメインPCとサブPCの構成更新が終わったので、そろそろ、構成を更新することにした。

インターネット環境、IPv6化。(2017/11)

うちのインターネット接続環境は「フレッツ 光ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼」(以下、フレッツ隼)で、カタログスペック上は最大1Gbpsでの接続が可能というコースである。この環境に切り替えたのは2013年2月で、切り替え直後のトラブルはあったものの、安定した後では夜間や休日でも上り下りとも数100Mbpsという速度が出ていた。しばらく前から、妙に速度が出ない感覚があって速度計測してみたところ、平日夜間や休日だと下り速度が10Mbpsを切る状況が判明。通常のWebブラウジングにも支障が出る状況だったので、さすがに対策を行いたくなった。

4Kモニタ&CPU切り替え機、導入。【問題解決編】(2017/09,10)

27UD88-WとCS1924を使って4K環境を構築したけれど、設置してすぐに問題なく使用できたかというとそんなことはなく、いくつかの問題が発生。時間はかかったものの、何とか、すべての問題が解決、あるいは許容範囲内というところまで持ってこれた。

4Kモニタ&CPU切り替え機、導入。【導入・設置編】(2017/09)

うちでこれまで使っていたモニタは三菱製のMDT242WGで、解像度はWUXGAで発色も十分であり、機能面にもさほど不満はなかったけれど、いずれは、さらに高解像度のモニタを導入したいと考えていた。まだ予算に余裕があったこともあり調査してみたところ、4K解像度のモニタに手を出せそうなことが分かった。で、計画を発動。

サブPC、M.2 SSD導入。(2017/08)

うちのサブPCであるAiについては、前回の構成更新の際にSATAなSSDを搭載するかM.2なSSDを搭載するか迷った結果、SATAなSSDであるPX-256M3Pを採用することにした。しかし、このPX-256M3Pは少し前の世代のSSDということもあり最近のSSDと比較するとモニタリングできる数値が少ないなど不満点もあり、最新世代のSSDへと換装したくなった。で、調査を開始。

実家PC、ライセンス移行で苦戦。(2017/08)

先日のサブPCの構成更新で浮いたCPU・メモリー・マザーボードについて、そろそろパフォーマンスが気になっていた実家のPCへ移植することにした。移植作業自体には特に問題はなかったけれど、Windows10のライセンスの移行については予想していない状況が発生し、苦戦してしまった。

サブPC、構成更新。(2017/07)

うちのサブPCであるAiについては、約4年前に構成を入れ替えて以来、HDDの換装やCPUの換装はあったものの、大幅な構成変更を行うことはなく、ほぼそのままの構成で運用していた。うちではいずれは4K等へのディスプレイの高解像度化を行うつもりなのだが、うちのデスクトップPCの中でAiだけがディスプレイポートを持たないのでそのままでは4Kに対応できない構成であったことと、多少、予算に余裕があったこともあり、思い切ってAiの構成を更新することにした。

Blu-rayドライブ、更新。(2017/06)

うちのメインPCであるYuiにはBlu-rayドライブとしてPioneer製のBDR-207JBKを搭載していたのだが、データをBD-Rメディアに書き込む作業を行っていた際に数度書き込みエラーが発生し数枚のBD-Rメディアを無駄にしてしまった。発生したエラーがどうやらハードウェアに起因するもののようであったことと、BDR-207JBKを購入してから5年以上経過していることもあり、そろそろ、新しいBD-Rドライブを導入することにした。

スキャナ、更新。(2017/05)

うちではこれまでスキャナとしてEPSON製のGT-S600を使用してきたのだけれど、購入から既に10年以上経過し、既にメーカーの修理対応期間も終了していた。最近になってスキャンの品質に怪しい感じ(ボケ気味?)がしてきたので、そろそろ、新しいスキャナに手を出したくなった。

サーバ、HDD換装。(2017/04)

うちのサーバであるKanaについては少し前にデータ用HDDの換装を行ったけれど、バックアップ側のHDDにまだ使用期間が長いHDDが残っていて、いずれは換装を行いたいと考えていた。何とか予算が確保できたので、思い切ってHDD換装を実行することにした。

サーバ、ケース換装。(2017/03)

うちのサーバであるKanaについては、これまでケースとしてAntec P183を採用していた。このP183は良いケースではあるものの、購入から既に7年以上経過していることもあり、設計の古さが気になり始めていた。で、そろそろ新しいケースに入れ替えたくなり、情報収集を開始。

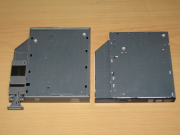

ノートPC、無線LAN強化。(2017/03)

うちのノートPCであるAyana(Asus Zenbook UX32LN-RI5:以下、Zenbook)については、標準で無線LANはIEEE802.11a/g/nをサポートしている。購入した時点ではIEEE802.11acをサポートしていない点について特に気にしてなかったが、少し前にルータを換装しIEEE802.11ac環境ができてからは、未サポートな点が気になり始めていた。そんな折、比較的安価にIEEE802.11acをサポートした無線LANカードが購入できることに気がついて、換装を決意。

M.2 SSD、ヒートシンク装着。

うちのメインPCであるYuiには前回の構成更新でシステムドライブとしてM.2 SSDなSamsung 960EVOを搭載した。M.2 SSDについては発熱が多い製品があり、高温になるとサーマルスロットリングが発生しパフォーマンスが低下するものがある。960EVOは比較的発熱が低めな製品ではあるけれど熱対策は行っておきたくなった。で、調査を開始。

サーバHDD故障、換装実行、おまけ付き。(2017/02)

うちのサーバであるKanaに搭載しているHDDの一つであるWD40EFRX-68WT0N0について、今年になってからシステムログにS.M.A.R.T.エラー(代替処理保留中セクタ)が記録されるようになった。しばらく様子を見ていたが、特に代替処理保留中セクタの数が増える様子はなかったけれど、さすがに気持ち悪いのでHDDを換装することにした。

メインPC他、構成更新。(2017/01)

うちのメインPCであるYuiについては、前回の大規模な構成更新から3年半ほど経過していた。ここ数年のCPUの進化ペースは遅めで、追加された要素があるとはいえ、まだCore i7-4770Kでも十分に現役で通用する。しかし、3年半経過したことでCPUやチップセット・マザーボードに新規要素が増えてきて、さすがにそろそろ構成を更新したくなった。そんな折、2017年1月早々に新世代であるKabyLake系のCPUがリリースされることが分かり、少し迷ったものの、手を出してみることにした。

サブPC、電源換装。(2016/12)

うちのサブPCであるAiに搭載している電源はHuntKey製のAYAKAZE300で、使用開始から既に5年以上経つ。Aiは特に電源周りで不安定な傾向を示すこともなく順調に運用できていたけれど、さすがに低負荷なAiとはいえ、このAYAKAZE300をAiに装着してから5年以上の間24時間運用していたので、そろそろ電源を換装したくなった。で、情報収集を開始。

ルータ、換装。(2016/11)

うちで使っていたルータはBUFFALOのWZR-900DHPで、購入から3年半ほど経過している。このWZR-900DHPについては特に大きな不満はなかったけれど、そろそろ、次世代のルータに置き換えたくなった。で、情報収集を開始。

サウンドカード、追加。(2016/09)

最近のマザーボードはほぼ全てにオンボードオーディオが搭載されている。うちのPCではメインPCを含め、全てオンボードオーディオ搭載である。機能面で言えばオンボードオーディオで十分だと考えていたのでここ数年はサウンドカードの出番はなかったのだが、しばらく前からメインPCであるYuiについてオーディオデバイス関連のトラブルが発生するようになり、問題解決のため、サウンドカードの搭載を検討することにした。

サブPC、HDDマウント方法変更。(2016/06)

うちのサブPCであるAiについてはHDD換装後にシーク音対策を行ったのだけれど、もう少しスマートな方法でシーク音対策を行いたくなった。検討の結果、空いている5インチベイに防振対応のHDDマウンタを介してHDDを装着することにした。

REALFORCEデビュー。(2016/05,06)

仕事で使用していたMajestouch TenkeyLess FKBN91M/NBについては、少し前にチャタリングが発生したためにスイッチ交換で対応を行ったのだけれど、その際に交換したスイッチについても、また、チャタリングが発生するようになった。FKBN91M/NBは使用開始から時間が経っていることと、今後、他のキーでもチャタリングが発生するかもしれないことから、他のキーボードへと入れ替えることにした。

サーバ、HDD換装(2016/02)

うちのサーバKanaに搭載しているHDDについて、そろそろ、運用開始から2年を超えるものが出てきた。そのHDD上に確保しているデータパーティションの空き容量についても心許なくなってきていたこともあり、このHDDを換装して容量を増やすことにした。

サブPC、HDD換装、HDDベイも換装。(2015/11)

うちのサブPCであるAiに搭載しているHDDはWD30EFRX-68AX9N0で、使用開始から2年ほど経ってきたので、そろそろ換装したくなった。新たに導入するHDDとしては、他に実質的に選択肢が無くWD30EFRX-68EUZN0に決まり、購入することになった。

各PC、Windows10化。(2015/12)

Windows7やWindows8/8.1からは無料でWindows10にアップグレードできることが分かってから、いつかはうちの各PCをアップグレードしようと考えていた。まずは、環境が壊れてもさほど影響がなさそうなPCを人柱相当としてアップグレードしてみることにした。

仕事用キーボード、修理。(2015/10)

現在、仕事で使用しているキーボードはFILCOブランドのMajestouch TenkeyLess FKBN91M/NB(以下FKBN91M)で、去年にキーキャップ入れ替えを実行して以来、特に問題なく使用できていた。しかし、最近になって一部のキーについてチャタリングが発生するようになり、さすがに対処が必要になってきた。キーボード自体の買い換えを行うという選択肢もあったけれど、問題となっているのは一部のキーだけなので、今回は修理を行うことにした。

MovableTypeトラブル発生、解決。(2015/09,10)

このブログはFedora22な自宅サーバKana上のMovableTypeで運営しているのだが、少し前(9月前半辺り?)から、MovableTypeの管理画面(mt.cgi)にログインできない状況になっていた。ブラウザ上の表示から、Perl関連のエラー(コンパイルエラー?)が発生している気配だったが、たまたま、MovableTypeの新バージョン(6.2)がリリースされていたので、これに更新すれば直るのではないかと考えた。しかし、根本的な問題解決には予想以上に時間がかかってしまった。

MX Master、購入(2015/04)

これまで、自宅と仕事で使用してきたマウスはロジクール製のM950である。ハイエンドなマウスであり、性能・機能的にも十分ではあるのだけれど、ここ数年はモデルチェンジがなく進化が止まっている状態であった。各マウスはそろそろ外装の劣化が進んできた上に自宅用のM950がチャタリング発生などトラブルも発生し始めてきたので、そろそろ次世代のマウスに置き換えたくなっていたのだけれど、ロジクールからハイエンドマウスの新製品が出そうな気配はまだなかった。そんな折、ロジクールの次世代ハイエンドマウスMX Masterの情報がリークされ、まもなく正式発表されたので、これに手を出してみることにした。

メインPC&サーバ、電源換装(2015/2,3)

うちのメインPCであるYuiに搭載している電源はSeasonicのSS-650KMで、使用開始からそろそろ4年半ほど経っていた。これまではあまり発生していなかった、室温が低い時に電源が入りにくくなる症状が今シーズンでは頻発するようになったため、そろそろ電源を換装したくなった。

サーバ、HDD換装(2014/12)

うちのサーバであるKanaに搭載しているHDDについて、以前に使用時間が長いHDDの一部を換装したのだが、システムドライブとそれのバックアップドライブはまだ2年以上稼働している状態であった。パーティション容量を拡大したくなっていたことと、まもなくKanaのOSであるFedoraの新版(Fedora21)がリリースされる事が分かっていたので、Fedora21がリリースされた際にHDD換装も行ってしまうことにした。

久々にRMA(2014/10)

先日のサーバHDD換装で浮いたWD30EFRX-68AX9N0を倉庫用HDDとして使用するために別の倉庫用HDDの内容をコピーしていた際に、CRCエラーが検出された。S.M.A.R.T.情報を確認したところ代替セクタが発生していたので、修理対応もしくはRMAを検討することにした。外付けHDDとして使用していたWD20EFRX-68AX9N0についても代替セクタが発生していたので、こちらも同様に対応を開始。

メインPC、ビデオカード換装。(2014/09)

うちのメインPCであるYuiのビデオカードは、3年半ほど前にGeForceGTX580搭載なLeadtek WinFast GTX580に換装してから今までそのまま運用していた。GTX580は換装当時のハイエンドチップであるとはいえ、最近の製品と比較するとさすがに世代遅れで性能面でも負けている。で、そろそろ新世代のビデオカードへと換装したくなってきた頃にNVIDIAの新世代のハイエンドチップであるGeForce GTX980/970搭載製品の情報が出てきたので、思い切って手を出してみることにした。

サーバ、HDD換装(2014/09)

うちのサーバであるKanaについては、容量不足あるいはプラッタ容量が拡大した新世代HDDの発売あたりのタイミングでHDD換装を行ってきた。特にKanaが容量不足な状況になることもなく、また、ここ数年はHDDのプラッタ容量が1TBで足踏み状態だったので、しばらく換装を行っていなかったのだが、いくつかのHDDの連続稼働時間が2年を超えだしたので、さすがにHDDを換装することにした。

キーキャップ入れ替え実行。(2014/07)

仕事柄、仕事道具となるPCの入出力機器にはこだわりがある。入力機器であるキーボードとマウスについても気に入ったシリーズを長く使ってきたのだが、さすがにキーボードの傷みが気になってきた。キーボードとしての機能について問題はないものの、キーキャップの傷みが進んで、一部のキーについては印字がほとんど消えてしまっていることが気になったのだ。で、対処を行うことにした。

(以下、本文内にやや汚い画像があります。ご注意下さい)

メインPC、SSD換装、ノートPC、SSD搭載。(2014/06)

先日購入したノートPCであるAyana(Zenbook UX32LN-RI5)については、全体的な使用感は悪くないものの、システムドライブがHDD(厳密にはSSHDであるSeagate ST500LM000)であることから、やや、レスポンスが気になっていた。このため、システムドライブをSSDに換装する方向で情報収集を開始。そんな折、容量の割に安価でパフォーマンスもそこそこ期待できるSSDであるCrucial MX100シリーズが販売開始されている事を知り、これに手を出してみることにした。

Zenbook UX32LN-RI5、購入。(2014/06)

今年5月に購入したものの返品対応となってしまったThinkPad T440pの代わりの機種として、同じ価格体で似たようなスペックを持つノートPCの情報を集めていたのだが、その中でよさげなスペックを持つノートPCとしてASUS Zenbook UX32LN-RI5(以下UX32LN)という製品を発見。T440pよりCPU性能が下で光学ドライブ非搭載だが、UX32LNの方がより薄くて軽く、外部GPUも世代が新しくて性能が上、液晶についても評価は悪くないということで、思い切って手を出してみることにした。

ThinkPad T440p、購入→返品。(2014/05)

去年にタブレット機であるNexus7(2013)を購入してから、ノートPCの使用頻度がさらに下がる事が考えられたので、それまで所有していたVaio typeZを処分したのだが、処分後、やはりノートPCでないと対応できないような状況が発生したりしたので、改めてノートPCが欲しくなっていた。そんな折、安めのノートPCなら余裕を持って購入できそうな臨時収入があり、思い切って購入計画を発動することにした。ただし、残念ながら、あっさりと計画が完了することはなかった…。

IPアドレス、整理。

PlayStation4を購入してセットアップした後、時々、PS4上でネットワークエラーが発生していたのが気になっていたのだが、少し前まで、このエラーの原因がよく分からなかった。ケーブルを換えたりハブのポートを換えたりしてもダメだったのだが、ふとしたきっかけで原因が判明。PS4のIPアドレスが他の機器と被っていたのである。

サーバ、改名。

うちのサーバはこれまでMamikoであったのだが、元ネタの名前について、僕の中でのお気に入り順位の変化から、別の名前に変えたくなった。

サーバ、HDD換装(2014/01)

少し前に発生したWD30EFRX-68AX9N0のHDDトラブルの結果、新品交換となって手元に届いたWD30EFRX-68EUZN0なのであるが、既に元HDDは代替HDDを購入済みであったため、どこで使おうか迷ってしまった。現行世代の新品HDDを余らせておくのももったいないので、最終的に、サーバMamikoのHDDとして使用することにした。

サブPC、HDDトラブル発生、HDD換装(2013/12)

昨年末あたりの夜、ぼーっと録画済み番組を見ていたときに、急に「ピッ」という音が聞こえた。何の音なのかと思って調べてみたところ、その音は、サブPCであるAiのPOST時のビープ音であることが分かった。その上、Aiに搭載しているHDDであるWD30EFRXが認識されていない状況も判明。どうやら、AIの動作中に急にWD30EFRXが認識されなくなり、リブートしてしまったらしい。AIを再起動してもWD30EFRXは認識されない状況で、さすがに、少し焦った。

Internet Explorer 6以下、ブロック開始。

当サイトには一日あたり1000件前後のアクセスがあるのだが、その中には怪しげなアクセスも多い。サーバのパフォーマンス的には全く問題ないとはいえ、怪しいアクセスが頻繁にログに記録される状況は気持ち悪い。で、対処を入れてみることにした。

作業用PC、構成更新(2013/10)

うちで作業用PCとして運用しているKanaeについては、使用頻度が低めなこともあり、構成更新はもうしばらく後でもいいかなと考えていた。そんな折、AsusからTUFシリーズの新製品VANGUARD B85が発表され、まもなく発売開始された。VANGUARD B85のスペックはかなり魅力的だったので、思い切って、これを採用して構成更新を行うことにした。

サブPC、HDD換装、トラブル色々。(2013/08)

今年は夏ボーナスの使い道を絞り気味にしていて、少し予算が余ったので、何となくうちのPCのパーツ交換を行いたくなった。検討の結果、うちでサブPCとして運用しているAiについてややHDD容量に不安があったりしたので、思い切って3TBなHDDを導入することにした。購入したのはサーバMamikoで実績のあるWD30EFRXである。ただし、今回のHDD換装作業は一筋縄ではいかなかった。

M950、マイクロスイッチ交換

うちでCPU切り替え機経由でメインPC等に接続して使用しているLogicool製のマウスM950について、最近になって左ボタンのチャタリングが頻発するようになり、ストレスがたまるようになってきた。まずはマウスチャタリングキャンセラの導入で何とかごまかしていたのだが、それでもチャタリング自体を完全に無くす事はできなかったので、マイクロスイッチ交換を行うことで抜本的な対策を行うことにした。

作業用PC、ケース換装(2013/08)

うちで作業用PCとして運用しているKanaeについてはケースとしてマイクロタワーケースSG03B-Fを採用していたが、設置場所の都合で、横倒しにして設置していた。横倒し設置により不都合もあったりしたので、いずれはHTPCケース等の横長ケースへと換装したいと考えていた。そんな折、高価で手を出しづらいと思っていたLIAN LI製のHTPCケースPC-C50Bが安値になっていたので、思い切って手を出してみることにした。

サーバ、構成更新(2013/07)

先日に行ったサブPCであるAiの構成更新で、次はサーバMamikoの構成更新を行うことを考えていた。まだLinuxでのHaswell系のサポートに不安があったのと、Haswell系のCore i3シリーズが9月になるまで出てこないことで、もう少し後になってから構成更新を行うつもりではあったのだけれど、やっぱり我慢ができなくなって構成更新を行ってしまった。

サブPC、構成更新。(2013/07)

少し前に行ったメインPCの構成更新に引き続き、サブPCなAiかサーバMamikoの構成をHaswell系に更新したくなった。当初はサーバMamikoの構成更新を先に行おうと考えたのだが、まだLinux環境でのHaswell系CPUやチップセット関連などのサポートが完璧ではなさそうだったので、先にサブPCなAiの構成更新を行うことにした。

各PC、CPU交換後、サーバトラブル発生、解決?(2013/06)

先日のメインPC構成更新の結果、余ったCPUを各PCの間でドミノ移植したのだが、その結果、サーバMamikoで突然ハングアップするといった問題が発生するようになった。この問題の解決のため、色々と試行錯誤。

メインPC、構成更新(2013/06)

先日、IntelからHaswellアーキテクチャの新CPUが発売開始された。Haswellアーキテクチャの一つ前にあたるIvyBridgeアーキテクチャについては、これまで使用していたSandyBridgeアーキテクチャから乗り換えたくなるほどの魅力を感じなかったのだが、そろそろ2年経つこともあり、今度のHaswellアーキテクチャなCPUには手を出してみたくなった。現時点でチップセットにエラッタがあるとの情報があり迷ったのだけれど、結局、手を出してみることにし、うちのメインPCであるYuiについて構成を更新することにした。

メインPC&作業用PC、HDD換装(2013/05)

うちのメインPCであるYuiに搭載しているHDDのうち、HDS723020BLA642だけは世代的に一世代前なので、いずれは換装したいと考えていた。少し前に、思い切って換装作業を実行。

ルータ、換装(2013/03)

これまでうちで使用していたルータはNECのAtermWR8700N(以下8700N)で、十分に高速な動作でトラブルもほぼ皆無であり、普段の使用についても全く問題なかったのだが、この前の光ファイバー接続切り替えに際して発生したトラブルの際にルータから十分な情報を得られなかったことと、購入から3年以上経っていて、そろそろ新しい世代の製品に興味が出てきたこともあり、換装を決意。

「フレッツ 光ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼」導入。

うちでは、大家さんの許可を得て、自室に直接光ファイバーを引き込んである。これまではBフレッツファミリー100で契約していて、より高速な「フレッツ 光ネクスト」系へ移行したいと考えていたのだが、自宅住所でエリア判定すると「開通までしばらくお時間がかかります。 」との判定になり、無理なのかと考えていた。ふと思いついて、自宅住所の番地違いでエリア判定してみたところ、「最短1週間で提供できます。 」との判定になることが分かった。切り替え工事費無料キャンペーン中だったこともあり、思い切って切り替え工事を申し込んでみた。切り替え先は「フレッツ 光ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼」というもので、接続コストは前と変わらず、最高速度が最大1Gbpsというコースである。

作業用PC、環境再構成。

少し前に行ったメインPCのHDD換装の結果、2TBなHDS5C3020ALA632が余ったので、作業用PCであるKanaeに搭載していて少し動作音が気になっていたST2000DL003-9VT166と置き換えることにした。単純に全パーティションの内容をコピーすれば上手くいくと思っていたのだが、Kanaeに正常にログインできない状況に陥ってしまった。このため、環境再構築を行うことにしたのだが、ついでなので、KanaeにWindows8 Proを導入してみることにした。

メインPC、HDD換装(2013/02)

円高傾向になってPCパーツの価格も上昇傾向にあったこともあり、何となく、メインPCであるYuiのHDDを換装したくなった。検討の結果、Yuiに新たに3TBなHDDを導入し、作業用領域と倉庫用として使用しているHDD2台を置き換えることにした。

メインPC&サーバ、メモリ増設(2012/12)

何となくPCのハードウェア強化を行いたくなったのだが、特に、今すぐ換装したいと思えるようなパーツのネタはなかった。それなら何もしなければいいのだが、それでも何かしたくなるのが僕の悪い癖。結局、中途半端な構成に思えたメインPCであるYuiのメモリの増設を行うことにした。

サーバ・作業用PC、HDD換装(2012/11)

少し前にHDD換装を行ったサーバMamikoなのだが、いずれはシステムドライブについても換装を行うつもりであった。Fedora18のリリース後、インストールする際に換装の予定だったのだが、Fedora18のリリースがもう少し後になりそうだったので、先に換装だけ行うことにした。

久々にRMA。(2012/09)

前に行ったサーバMamikoのHDD入れ替えにより余ったWD20EARS-00MVWB0については、バックアップ用HDDとして使おうと考えて、これまでバックアップ用として使用していた1TBはHDDの2台分の内容をコピーする作業を開始した。しかし、一部のファイルがコピー失敗していて、その原因がCRCエラーとの表示が出ていたのでS.M.A.R.T.情報を確認してみたところ、不良セクタの発生が記録されている事を確認。WD Data Lifeguard DiagnosticsでのEXTENDED TESTでも失敗したので、このHDDの運用を諦め、RMA手続きによるHDD交換を行うことにした。

サーバ、HDD換装(2012/09,10)

今年8月にサーバMamikoのHDDを入れ替えたのだけれど、まだ、Mamikoには運用期間が長いHDDがもう1台残っていた。このHDDも運用時間が15000時間を超えていたので、早めに交換を行いたいと考えていた。少し前になって予算の都合が付いたので、換装作業を実行。

メインPC、CPUクーラー換装(2012/08)

うちのメインPCであるYuiについては、ケースをP280に換装する前から引き続き、Scythe製のグランド鎌クロスをCPUクーラーとして搭載していたのだが、ケースにサイドファンが無くなったことから、いずれはサイドフロータイプのCPUクーラーに換装したいと考えていた。サイドフロータイプのCPUクーラーはYuiに搭載している背が高いヒートスプレッダ採用のメモリー(CORSAIR VENGEANCE)と干渉してしまうものがほとんどだったので、なかなか換装できなかったのだが、最近になって、メモリーとの干渉が無い大型のサイドフローCPUクーラーであるSilverStone HE01がリリースされ、これなら大丈夫そうと考えたため、思い切って換装に踏み切った。

サブPC・サーバ、HDD換装(2012/08)

少し前にサーバのHDDを1台換装したのだが、この時に採用したHDDはWestern Digital WD30EZRXで、750GBプラッタ4枚採用の3TBなHDDであった。できれば1TBプラッタ採用の3TBなHDDを使いたかったのだが、そのときにはまだ1TBプラッタ採用で3TBの容量がある低回転タイプのHDDを入手できなかったのだ。最近になって、Western Digital製で1TBプラッタを採用し3TBの容量を実現したWD30EFRXが正式に国内販売開始され、興味深いスペックであったので、購入して使ってみることにした。

USB3.0フラッシュメモリ、購入。

うちの各PCについては、ノートPCであるKanaを除けばUSB3.0に対応できているのだが、USB3.0対応の周辺機器はまだそんなに揃っていない。USB3.0対応なHDDケースとクレードル、変換アダプタ程度である。USB3.0対応のUSBメモリにもそろそろ手を出したいとは思っていたのだけれど、高速な製品はやたら高価で、安価な製品は速度もそれなり(USB2.0比では十分速いが)ということで手を出しそびれていた。最近になって、SanDiskから高速なUSB3.0対応USBメモリExtreme USB3.0が発売開始され、性能の割にそんなに高価に思えない値段だったので、思い切って手を出してみることにした。

サーバ、HDD換装 (2012/07)

うちのサーバであるMamikoに搭載しているHDDのうち、1台のWD20EARS-00MVWB0(以下WD20EARS)の総使用時間が18000時間を超えていることに気がついた。2年は17520時間なので、2年以上、ほぼ24時間運用で使い続けたことになる。特にエラーや妙な動作などは発生していないとはいえ、さすがに、そろそろ換装を検討したくなった。

P280、キャスター装備。

うちのメインPCであるYuiで採用しているケースはAntec製のP280である。P280を設置しているのは机の下なので、メインテナンスを行おうとすると机の下から移動させなければならないことがよくある。何度も移動させているうちにP280の足のゴムが外れたりしたので、今後のことを考え、足を取り外してキャスターを装備し、移動させやすくすることにした。

メインPC、メモリ増設 (2012/05)

少し前に、何となくPC関連でさほどコストをかけずに強化したくなった。HDDの換装も考えたけれど、特に改めて換装したくなるようなHDDが出現しているわけでも無いし、現状で容量面でも問題ないので選択肢から外れた。で、次に思いついたのがメモリの増設である。8GB×2枚のセットでも1万円以下で購入できるようだったので、思い切って購入し、メインPCであるYuiに装着することにした。

ノートPC、内蔵バッテリー交換。

うちのノートPCであるKanaについては、しばらく使用せずにいてメインバッテリーが放電してしまう状況になると内蔵時計までリセットされてしまう症状が発生していた。状況から察するに、内蔵時計等の電源として使用されている内蔵バッテリーの劣化が疑われたので、交換を行うことにした。

メインPC、SSD再換装(2012/04)

うちのメインPCであるYuiについては、システムドライブをSSD化してからしばらくして、容量増大とパフォーマンスアップのためにSSDを換装したのだが、最近になって、また、Cドライブの容量不足が気になるようになってきた。Yuiのメモリを16GBに増やした後辺りからページファイル等のサイズが増えたらしく、常に残り容量が10GB前後をうろうろする状態になっていた。さすがに一時的なファイル整理で何とかなりそうな状況ではなくなってきたので、さらに容量が多いSSDへの換装を行うことにし、情報収集を開始。

サブPC、カードリーダ搭載。

うちのサブPCであるAiについては、採用しているケースがTJ08B-Eなために前面USB2.0ポートがない。USB3.0ポートがあるのでWindows等のOSが起動している状態では特に問題ないのだが、このUSB3.0ポートはチップセット経由ではなくASMediaチップ経由であり、OSが起動していない状態では使えないと考えていた(少なくともこの当時はそう思い込んでいた)ので、ケース前面にUSB2.0ポートを増設したくなった。

各PC、HDD換装(2012/03)

最新世代となる1TBプラッタ採用のHDDが販売開始されてからしばらく経った。現状では、各PCのHDDについて特に緊急で容量が足りないとか異常が出たとかいうことはなかったのだけれど、やはり、どんな感じなのか試してみたくなった。で、衝動的にHDDを購入。

MovableType 5.13アップデートトラブル。

このブログは開設当初からMovableType(以下MT)で運用している。最近、MTについてセキュリティ関連でのアップデートがあったので、これまでのアップデートと同じように各フォルダやデータベースをバックアップしてからアップデートを適用しようとしたのだが、今回の作業はかなり難航してしまった。

SDHCカード比較(2012/02)

僕が現在所有しているデジタル一眼のα77には、α550で使用していたSanDisk製のSDHCカード「Extreme Class10 UHS-I 30MB/s」の32GB品を使用していた。この製品も十分に速いのだが、α77では高速連写するとすぐにバッファフルになり書き込み待ちが発生してしまうので、より書き込み速度が高速なSDHCカードを使いたくなった。で、思い切って現状最速クラスのSDHCカード「Extreme Pro Class10 UHS-I 95MB/s」の32GB品を購入してみた。

サーバ、消費電力低下。

うちのサーバであるMamikoについてはFedora16を導入し運用しているのだが、どうも省電力関連の機能が十分に働いていないようであった。アイドル時でもCPUコア電圧がさほど下がらず、Fedora15での運用を行っていた時期と比較すると、消費電力が少し高めになっていた。これを解決する方法について引き続き調査していたのだが、最近になって、ようやく解決することができた。

サブPC、64ビット環境導入。

うちでサブPCとして使っているAiについては、以前の安定化作戦でかなり安定度が上がったものの、まだ、数日の連続稼働で何らかのシステム系プロセスが不安定になることがあった。この状況になるとCPUコアのうち1個分が使用率100%になってしまい、省電力系の機能が働かなくなってしまう。この状況を解決するため、思い切ってWindows7の64ビット版を導入してさらなる安定化を図ることにした。

メインPC、Blu-rayドライブ換装(2012-01)

少し前に、Pioneer製のBlu-rayドライブの新製品BDR-207JBKが発売開始された。今まで使っていたBDR-S03Jと比較すると、BD-Rの書き込み速度が最大8倍から最大12倍になり、BDXLメディアにも対応しているということでかなり惹かれてしまった。で、思い切ってメインPCであるYuiに導入することにした。

メインPC、ケース換装(2011/12)

少し前に、Antec製のケース新製品、P280が発売された。P280はプロトタイプが発表された時から注目していたケースで、そろそろ購入から時間が経っていたメインPCであるYuiのケースYCC-61F1を置き換える際の候補の一つとして検討していた。他にも換装候補のケースがあったのだけれど、仕様面で満足できそうなケースはP280のみであったので、結局、購入。

Fedora16、導入 (2011/11)

うちのサーバ機であるMamikoについては、これまでFedora15での運用を行っていた。先日、Fedoraの最新版であるFedora16がリリースされたので、少しだけ様子見期間を置いて、問題がなさそうなことを確認してから導入してみた。

メインPC、HDD換装(2011/10)

タイの洪水のためにHDDメーカー各社が大きな被害を受けたことでHDDの価格が上がりはじめ、今後も上昇傾向になりそうであった。うちの各PCについて、HDDの換装が必要な状況は特になかったけれど、しばらくHDDの価格が高値安定になりそうだったので、先行してメインPCであるYuiのHDDを換装することにした。

作業用PC、構成更新 (2011/10)

先日のサブPC安定化作戦その3の結果、Intel製マザーボードDH67GDが余ってしまった。売却するにしてもたいした値段が付かない気配だったので困ったのだが、ふと思いついて、作業用PCであるYukoのCPUであるCore i5-660と、マザーボードH55M-ED55の買い取り価格を調べてみた。これらの合計価格に少し足せばCore i3系のCPUが購入できることが分かったので、思い切って売却してCPUを購入し、マザーボードと共にYukoに搭載することにした。

サブPC、安定化作戦その3。

過去2回にわたり安定化作戦を実行したものの結果を残せなかったうちのサブPCであるAiについて、もう一度、あがいてみたくなった。何となく、オーバークロック等での安定性を謳った高級マザーボードなら大丈夫なのではないかと期待したわけである。で、思い切って実行してみた。

サブPC、安定化作戦その2。

うちでサブPCとして運用しているAiについては、数日の連続稼働でハングアップするという不安定なところがあり、以前に安定化作戦を発動したのだが、まだ解決できていなかった。そこで、前回試していなかった箇所について、再度、安定化作戦を発動。

サーバ、構成更新 (2011-09)

うちのサーバであるMamikoについては、特にパフォーマンス不足を感じることもなく、また、トラブルも発生していなかったので、もう少し先に構成更新を行う予定だったのだが、サブPCであるAiの安定化作戦でいくつかパーツを先行して購入してしまったため、構成更新を前倒しで行うことにした。

サブPC、安定化作戦。

うちでサブPCとして運用しているAiについて、最近になって不安定さが気になってきていた。少し前なら2週間ほど連続運用しても安定していたのだが、最近では3日持たずに再起動したりハングアップしたりする状態であった。とりあえず Prime95やOCCTで負荷テストを実行してみたところ、数分持たずにエラーが発生するため、ハードウェア面で何か問題を抱えていることが予想される。このため、不安定さの原因と思われるパーツを確定し、そのパーツを換装して安定化を図ることにした。

サーバ、電源換装(2011/09)

少し前のある日、夜中に目が覚めたので水でも飲もうかと考えて冷蔵庫の方まで行ったところ、何か異音が聞こえてくることに気がついた。異音の発生源がどこなのか調べてみたところ、どうも、うちのサーバであるMamikoに搭載している電源(Antec EA430D Green)のファンの辺りからの音のようであった。ファンのラベル部分を押さえたところ異音は消えたのだが、このような状態でこの電源を使い続ける事に不安があったので、対応を行うことにした。

メインPC、構成更新(2011/06)

うちのメインPCであるYuiについては、サブPCであるAiに引き続き、構成を更新する予定を立てていた。Z68チップセット搭載マザーボード+Core i7 2600Kの構成で行くことは前もって決めていたので、その条件に従い情報収集。最終的に、マザーボードはAsustek P8Z68 Deluxeに決定。

サーバ、OS・HDD換装(2011/05)

うちのサーバであるMamikoに搭載しているHDDについて、そろそろ実使用時間が19000時間を超えるものが出てきた。この時点では特に問題が出ているわけではなかったけれど、そろそろ換装したくなったので、換装を検討。ちょうど、OSとして使用しているFedoraの最新版である15がリリースされそうだったので、リリース後のインストール作業のついでにHDDを換装することにした。

サブPC&作業用PC、構成更新(2011/05)

うちで作業用マシンとして運用しているYukoにおいて、先日行ったメインPCのSSD換装の際に実行したSSDの動作確認ではエラーが出たりパフォーマンスが出なかったりした。Yukoの構成の都合でSATAの動作モードがIDEになっていることが原因の一つではないかと予想し、Yukoの構成を変更したくなった。

ブログエディタ、変更。

前の記事を作成しようとした際に気がついたのだが、今までこのブログの記事作成に使用していたBlogWriteで、記事の作成や編集が一切できなくなってしまった。ソフトウェア環境の変更で思いつく事といえば、Internet Explorerを8から9にアップデートしたことあたりだろうか。BlogWriteは既に2008年あたりで更新が停止されているし、もちろん、Windows7にも正式対応を謳っていない。自力で解決できそうにもなかったので、急遽、別のブログエディタの使用を検討することにした。

メインPC、SSD換装。

うちのメインマシンであるYuiについては、SSDとしてIntel製のX25-M 80GB SSDSA2MH080G2R5を搭載していたのだが、最近、常に残り容量が10GBを切る状態となり、容量不足が気になってきていた。まだ何とかなりそうな状況ではあるが、そろそろシステムSSDの容量拡大を行いたくなり、調査を開始。

メインPC、ビデオカード換装。

うちのメインPCであるYuiに装着していたビデオカードは玄人志向のGF-GTX285-E1GHW/HDで、nVIDIA GeForce GTX285を搭載している、購入当時はハイエンドだったビデオカードである。現状でも十分なパフォーマンスを持つ製品ではあるものの、ビデオチップとしての世代は2世代前になり、DirectXサポートも10.0までとなっている。購入から既に2年以上経過していることと、現在のビデオカードのDirectXサポートも11が普通になりつつあることもあり、そろそろ、新しいビデオカードに換装したくなっていた。そこで、ビデオカード換装計画を発動。

サブPC、処分。

うちには、メインPCなYuiの他にもいくつかPCがあり、そのうち、MamikoをサブPCとして運用していたのだが、最近、使用頻度がめっきり減っていた。毎月のWindowsUpdateで起動したり、メインPCの代わりに実験台としてテストを行う程度で、普段はほとんど起動しない状況になっていて、既に、サブPCとして確保しておく意味があまりない状況であった。このため、このPCを処分することにした。

サーバ、HDD換装 (2010/12)

うちのサーバであるAyakoについて、バックアップ用として搭載していたWD10EADS-00L5B1のうちの1台の稼働時間が19000時間を超えたことが分かり、そろそろ、連続稼働から引退させたくなってきた。で、HDDを換装して引退させることにし、作業を開始。

ルータ、更新 (2010/12)

最近になって、うちのルータを換装したくなった。うちのインターネット環境では、接続速度は100Mbpsではあるものの、好調時には速度計測サイトで90Mbpsを超える速度が計測されることがあり、もう少し、ルータのスループットに余裕を持たせたくなった。

ダウンローダ、マザーボード換装(2010/10)

うちでダウンローダとして運用しているAiについては、突然、反応が無くなったりシャットダウンしたりといった、いわゆるKernel Power 41病といわれる症状が頻発していた。起動後、数日程度で症状が発生する状態であり何とか対処を行いたかったのだが、これまでは有効な対処が行えていなかった。今回、思い切って他のマザーボードへと交換してみることにした。

メインマシン、HDD換装(2010/10)

うちのメインマシンYuiに搭載している、データ置き場として使用しているHDDのうちの一つについて、データ置き場としてだけではなく作業領域として使うこともあるため、アクセス性能を向上させたくなった。このHDDは5400rpmなWD10EADS-00L5B1であり、これを7200rpmな製品へ置き換えればアクセス性能を向上できそうなので、例によって衝動的に、換装を実行することにした。

マウス、更新(2010/08)

うちで使っていたマウスはLogiool製のMX Revolutonで、高機能で操作感も良く、かなり気に入っていたのだが、外装の劣化やバッテリーの持ちの悪化などで、そろそろ、更新したくなってきた。MX Revolutionはホイールの回転についてクリックあり・無しの自動切り替え(SmartShift)ができる唯一のマウスだが、この機能を持つマウスの新製品の登場は期待できない。このSmartShift機能はかなり便利だったのでMX Revolutionを今まで引っ張ってきたのだが、今回、思い切って同じLogicool製のM950に置き換えることにした。

ダウンローダ、モニタリング成功

うちでダウンローダとして運用しているAiについて、サーバAyakoと同じようにモニタリングを行ってみたくなった。SpeedFanを使って各種センサー情報を取得できていれば、SNMP経由でAyakoから各種センサー情報を取得できそうであったが、どうやら、現時点ではSpeedFan用のSNMP拡張がWindows7上で正しく動作しないらしい。で、情報収集を行った結果、「sf2mrtg」というソフトを発見。sf2mrtgはSpeedFanの共有メモリ経由で温度情報をMRTG用に取得するソフトで、ソースが公開されていたので、これを元にして各種センサー情報を取得できないか試してみることにした。

ダウンローダ、ケース換装(2010/08)

うちでダウンローダとして運用しているAiについては、これまで、ケースとしてAntec製のNSK3400を使用していた。このNSK3400はコンパクトさが気に入って導入したケースなのだが、どちらかというと静音性寄りで換気性能がやや犠牲になっていることと、ケース前面パネルがプラスティック製であまり質が良くないことが少し気になっていた。少し前に作業用PCのケースをSST-SG03B-Fに換装した際に、このSST-SF03B-FがNSK3400同様のコンパクトさでより換気性能を期待でき、かつ、そこそこ格好いいケースということで、Aiについてもケースを換装したくなった。

メインマシン&ダウンローダ、電源換装 (2010/07)

うちのメインマシンであるYuiに搭載していた電源はSeasonic製のSS-600HMという製品で、使用開始から2年3ヶ月ほど経つ。まだまだ製品寿命的には問題なく、特にトラブルには遭遇していなかったのだが、そろそろ、設計が新しい高効率な製品を使ってみたくなった。また、ダウンローダとして運用しているAiについても、未だにばっちり安定稼働という状況にはなく、たまにリブートしたり勝手にシャットダウンしてしまったりしていた。この問題の解決のため、電源を交換して様子を見てみることにした。

作業用PC、ケース&CPU&クーラー換装 (2010/07)

うちで作業用PCとして稼働しているYukoについて温度監視を行ってみたところ、これまでは特に意識していなかったのだけれど、CPU温度とシステム温度の値が高めになってしまっていることに気がついた。Yukoのケースは窒息ケースとされているAntec製のNSK1380で、換気性能向上のためにスロットファンを付けたり前面パネルの一部を取り外して開口面積を稼いだりしていたのだが、やはり、限界があるらしい。で、ケースを換装して根本的な解決を目指すことにし、情報収集を開始。

ケースファン、焦げた

会社での仕事中、仕事内容が変わったので同じフロア内で別の場所に座席移動を行うことになり、仕事道具一式をせっせと移動させて一段落付いた時であった。仕事で使っているPCを起動させてしばらくした辺りで、何やら電気回路が焦げたような嫌な臭いが辺りに広がってきた。臭いの発生源はどうやら私のところの2台目のPCのようであったので、慌ててそのPCをシャットダウンし、中身を確認することにした。

サーバ&メインPC&作業用PC、HDD換装 (2010/06)

少し前にWD Caviar Greenシリーズの新製品であるWD20EARS-00MVWB0が発売開始された。容量2.0TBで667GBプラッタ採用とのことでパフォーマンスが上がっていることが予想できたので、例によって使いたくなった。で、空き容量が心許なくなってきたサーバAyakoの一部のデータパーティションの容量拡大を行うために使うことにし、メインのデータ用・バックアップ用として2台購入。

Kana、SSD&Windows7導入

うちのノートPCであるKanaについては、少し前から稼働音軽減とパフォーマンス向上を目的としてSSD化を行おうと考えていた。SSD化するなら、良い機会でもあるしOSもWindows7にしようと考えた。で、計画を発動。

ダウンローダ、構成更新(2010/06)

うちでダウンローダとして運用しているAiについて、少し前から構成を更新したくなってきた。前回の更新からまだ1年は経っていなかったけれど、CPUやチップセットの世代が変わり、より魅力的な構成を組めるようになったことが更新したくなった理由である。で、更新を実行。

Fedora13、導入

5月末にFedora13がリリースされた。うちのサーバであるAyakoはこれまで歴代のFedoraでの運用を行っていて、この時点ではFedora12 64bit版にて運用していたので、今回もFedora13 64bit版へ更新を行うことにした。

ダウンローダ&サーバ、電源換装(2010/05)

うちのダウンローダであるAiについて、いきなり異音を発するようになった。ケースファンがそろそろ寿命なのかと考えて交換してみたのだが、相変わらず異音は発生。調査の結果、異音は電源(Enermax ECO80+ EES350AWT)のファンから発生していることが分かったので、急遽、電源を換装することになった。

スイッチングハブ交換(2010/05)

うちにはLANに参加しているPCが合計6台あって、その他、LANに参加させている機器がゲーム機やレコーダなどを含めて合計5台ある。ルータまで含めると合計12台なので、スイッチングハブも8ポートなハブ(BUFFALO LSW3-GT-8NS)だけでは足りずに5ポートハブ(BUFFALO LSW-TX-5EP)を増設して接続していた。前から、この2台のハブを1台の16ポートなギガビットハブに置き換えたいと考えていたのだが、16ポートギガビットハブは高価で消費電力も多くファン付きで騒音も気になりそうというイメージがあって手を出し損ねていた。最近になって、16ポートギガビットハブにも比較的低消費電力でファンレスな製品があることが分かってきたので、思い切って手を出してみることにした。

LCD-7CX、交換→返品、SK-DTV133JW2購入

うちのサーバであるAyakoに接続して使用するために購入したPLANEX製の小型液晶モニタLCD-7CXについて、黒背景なコンソール画面で使用していたときに輝点の多さがかなり気になっていた。細かい輝点は数え切れないほどあり、その上、目立つ輝点が数個どころか数十個、もしかすると100個を超えるんじゃなかろうかというレベルだったので、さすがにこれでは辛いと思い、PLANEXのサポートセンターに連絡して修理あるいは交換を依頼することにした。

プリンタ修理→交換!

うちで使っていたプリンタはCanonのPIXUS iP8600で、購入から既に5年と半年ほど経つ。染料インク8色を使用するタイプで、購入当時のハイエンド機種であった。まだまだ十分以上の性能を発揮する機種ではあったのだが、最近になって、CD-Rトレイでのレーベルプリントを行う際にCD-Rトレイの状態を正しく認識できなくなりプリントが中断されてしまう症状が出るようになった。プリンタの買い換えを検討したのだが、複合機がメインになってしまっている現状ではA4対応でかつ同等の性能を持つ単機能機種が皆無なので、一旦、修理に出してみることにした。

メインPC、USB3.0 + SATA 6Gbps I/F追加

前回のサーバ構成更新でAyakoにはUSB 3.0 I/Fが追加されたのだが、うちにある他のPCにはUSB3.0なI/Fは搭載されていなかった。USB3.0はUSB2.0よりかなり高速化されたので魅力を感じていて、いずれは導入しようとは考えていたけれど、例によって衝動的にメインPCであるYuiにI/Fを追加してしまった。

LCD-7CX、購入

うちのサーバであるAyakoについてはモニタとしてCENTURY LCD-8000Vを接続していた。このLCD-8000Vの解像度はSVGA(800x600)で、CUIベースで作業する分には十分ではあるものの、X-Windowを起動してGUIベースで作業をすることは皆無ではなく、そのような場合には解像度不足を感じていた。場合によってはダイアログが画面からはみ出して決定ボタンを押せないこともあったのだ。最近になって、最低でもXGA程度の解像度が欲しくなってきて、再度、小型液晶モニタに関する情報収集を開始。最終的に、以前にも購入を検討していたPLANEX製のLCD-7CXの購入を決断。

予備HDD、少し整理

うちには各PCから取り外して予備として確保しているHDDがそれなりにある。そのようなHDDについて、バックアップ用として使用しているものもあるのだが、まだ特に使用予定が定まっていないものもある。この使用予定がない予備HDDについて、そろそろ台数が増えてきたので、思い切って何台か売却し、その利益で新型HDDを購入することにした。

サーバ、構成更新 (2010/02)

少し前に、CPUとGPUを統合したClarkdale系のCPUであるCore i3/i5シリーズと、対応チップセットであるIntel H55/H57がリリースされていた。この構成だと十分なパフォーマンスと省電力を両立できるPCを構成できるとの情報があり、いずれは導入したいと考え始めた。うちで採用するならサーバとして運用しているAyakoが対象になると考えていたのだが、Linux環境でこの手の新しい構成が正しく動作するか心配だったので手を出すのに勇気が必要だった。でも、結局手を出してしまうのが僕らしいというところか。

RMA、6回目

異音を発するようになったST31000520ASについて、取り扱い元のケミックに向けて発送したのだが、約二週間してから代替品が返送されてきた。すでにAiには別途購入したHDDを装着していたことと、返送されてきたHDDが同型番ではなく性格が異なるHDDであったため、以前と同じような運用は行わないことにした。

ダウンローダ、チップセット冷却強化

うちでダウンローダとして24時間運用しているAiについて、構成変更してからチップセット内蔵のGPU温度が高い(常に60度以上)ことが気になっていた。AiのマザーボードであるASUS P5N7A-VMには標準状態ではチップセット用としてはさほど大きい方ではない普通のヒートシンクが装備されていたため、一時期はファンを追加し強制冷却にしていたが、根本的な解決策として、ヒートシンクを換装して冷却能力を強化することにした。

ダウンローダ、HDD換装(2010/01)

うちでダウンローダとして運用しているAiについては、年末にHDDをST31000520ASに換装したところだったのだが、ふと再起動の必要がでたため再起動したときに、あまり聞きたくない派手なカッシャンカッシャンという音がHDDから発せられていることに気がついた。どうやらHDDにトラブルが発生してしまったらしい。ST31000520ASで不良が発生した箇所は幸運にもWindowsの起動に影響しない箇所で、また、かなり限定された箇所であったらしくファイルが破損するような被害もほとんどなかったのだが、さすがにこのまま運用するのには不安があったので、急遽、HDDを換装することにした。

ダウンローダ、HDD換装 (2009/12)

うちでダウンローダとして運用しているAiについて、何となくHDDの稼働音が気になるようになってきた。大きな音ではないけれど、HDDの回転音らしき音が出てきたような・・・。で、例によって衝動的にHDDを換装。

各PC、ケース換装(2009/12)

以前からAntecのP180系ケースには興味があり、いずれはサーバAyakoのケースとして使ってみようと考えていたのだが、設置場所の関係でケースの上に液晶モニタやキーボード・マウスを置いていたので、中々手を出せなかった。だが、この前のモニタ入れ替えでケースの上にモニタを置く必要がなくなったため、思い切ってP183を購入してAyakoのケースとして使うことにし、浮いたケースについては、ドミノ移植を行うことにした。

plus one LCD-8000V、購入

うちのサーバであるAyakoにはモニタとしてEIZO FlexScan L465を接続していたのだが、このモニタはそんなに大きくはないもののそれなりに場所を取るので、しばらく前からもっとコンパクトなモニタに変更したいと考えていた。最近になって、CenturyからアナログRGB接続なLCD-8000Vが発売され、解像度はSXGAと低めながらコンパクトでいい感じに思えたため、約14K円ほどで購入。

ルータ、更新 (2009/11)

これまでうちで使っていたルータはBUFFALO製のWZR-AMPG300NHという機種で、無線LANのIEEE802.11a/b/g/nに対応し、有線部は全ポートギガビット対応という、購入時期(約2年前)を考えるとかなりハイスペックなルータであった。最近に、ふとしたきっかけにより、同じBUFFALO製のWZR-HP-G300NHという機種に換装。

メインPC&サブPC、構成更新 (2009/10)

先日、Windows7が発売開始になった。少し前に、新しいCPUであるCore i7 870/860と i5-750と各社からP55チップセット搭載マザーボードも発売開始されていて、そのうえ、年末も近いということで、そろそろ、OS込みでメインPCであるYuiの構成を変更したくなった。で、例によって構成更新を実行。

メインマシン、HDD換装(2009/10)

しばらく前から、メインマシンYuiに装着しているHDDの一つであるST31000333ASがたまに認識されなくなる症状が発生していた。起動時から認識されないこともあれば、Yuiが稼働中にハングアップ相当の状態になり、復活したと思ったらST31000333ASが認識されなくなっていたりした。Seatoolsによるチェック自体は問題なく通るものの、このST31000333ASはいわく付きのBarracuda7200.11シリーズであり、このまま使っていくことについて不安が残ったので、思い切って別のHDDに換装することにした。

作業用PC、構成更新(2009-09)

うちで作業用PCとして使っているYukoは先月にダウンローダAiの構成更新に伴い旧パーツを移植して運用を開始したのだが、Aiの構成更新の理由が意図しないリセット症状だったこともあり、何となく、不安が残っていた。実際に運用開始してから、重めの作業(合計50GB弱のフォルダの比較)を行わせてみたのだが、最後まで完了できずハングアップしていまったことがあり、やはり、このままでは運用できないので、思いきって中身を更新することにした。

メインマシン、SSD導入

メインマシンなYuiについて、少し前から、ログインに時間がかかるようになっているのが気になっていた。各種アプリケーション起動が重なってディスクアクセスが錯綜し時間がかかっている気配なので、アプリケーション類の起動を減らすことで改善できる可能性もあったけれど、今回は、システムドライブをSSD化してアクセス速度を向上させ、根本的な解決を目指してみた。

作業用PC、構成更新(2009-08)

ダウンローダPCの構成更新に伴い余ったCPU・マザーボードについて、安定性の点で微妙に不安があったので処分することも考えたのだけれど、最終的に、うちで一番古い構成になっている作業用PCなYukoに搭載することにした。

ダウンローダPC、構成更新(2009/08)

うちでダウンローダPCとして運用しているAiについて、しばらく前から前触れ無くリセットされる症状が発生するようになった。症状発生時には、ブルースクリーンにさえならず、完全にリセット状態になり再起動する状況であった。最悪の場合は一日に数度、そうでなくても数日に一度は発生するので安定した運用ができない状況であり、少々困ってしまった。ハードウェア面の各種チェックを行ってみても特に異常が検出されず対処が行えない状況になったので、最終的に、マザーボード・CPUを入れ替えて様子を見ることにした。

RMA、5回目

うちのメインマシンYuiに何台か搭載している1TBなHDDについて、2台についてはパーティション分割しているものの各パーティションに同種のデータが入っていたため、あえてパーティション分割をしている意味が薄れてきていた。また、Yuiのドライブレターについて余裕がないことも気になっていた。このため、バックアップを行ってからパーティションの結合を行い、ドライブレターも空ける計画を発動。バックアップ先のHDDとしては、さすがに1TBなHDDは余っていなかったので500GBなHDDを2個使うことにして作業を開始したのだが、そのうちの1台であるWD5000AAKS-00A7B0について挙動がおかしいことに気づいた。

Latitude E4300、購入

うちにはノートPCとしてKana(VAIO typeZ)と旧Chiwa(InterLink MP-XP741)があり、このうちKanaを仕事場で使用し、自宅でのちょっとした作業の際にChiwaを使用していた。この2台のうち、Chiwaは電源部分の故障で処分することになったので自宅用のノートPCが空席になってしまい、時々、不便に感じるようになった。また、Kanaについては仕事場で使っているとはいってもメモ代わりや資料表示用程度でさほど性能を要求されないこともあり、typeZのスペックではオーバースペックだと感じるようになった。そこで、仕事用としてもう少しスペックが低めのノートPCを用意して、Kanaを自宅用に回すことにした。かなり迷ったあげく、仕事用PCとしてDell Latitude E4300を購入することになった。

サーバ、Fedora11化

うちのサーバAyakoはFedora10のi386版で運用していたのだが、しばらく前にFedora11がリリースされ、何とか時間が取れたのでFedora11をインストールすることにした。今回は、少し前にメモリを6GBにしていたこともあり、思い切って64ビット版(x86_64)を採用。

外付けBlu-rayドライブ、再導入

少し前にUSB接続ケースとの組み合わせで外付けBlu-rayドライブとするために購入したUJ-120であるが、結局、Blu-ray系メディアが読めないため使用をあきらめることにした。その代わりのドライブとして何か良い製品がないかと調査してみたところ、発見したのがI-O DATAから発売されているBDVRP-UH4であった。

ダウンローダPC、電源換装

うちのダウンローダPCであるAiについては、電源としてAntec製のNeoPower430を搭載していたのだが、この電源は高効率を謳っているにもかかわらず80PLUS認証を受けていないことが気になっていたのと、Aiの消費電力に対してオーバースペックであり、また、わずかにコイル鳴きがあるので、他に良さそうな電源があれば換装してみたいと考えていた。最終的に、Eneremax製のECO80+シリーズの350W版であるEES350AWTが良さそうに思えたので、思い切って換装してみた。

外付けBlu-rayドライブ、導入・・・失敗?

うちのPCについてはメインPCなYuiにPioneer製のBlu-rayドライブBDR-S03Jを導入済みなのだが、他のPCでもBlu-rayメディアを読めれば便利かなぁと考えて、外付けBlu-rayドライブの導入を検討していた。記録機能はとりあえず不要と考え、コンパクトさ重視でスリムドライブ系の情報を集めていたところ、Panasonic製のBlu-rayメディア読み込み対応マルチドライブUJ-120を発見。スリムドライブ対応ケースもあったので、セットで購入してみた。

ただし、あまりよろしくない結果になってしまった。

WD10EADS-00M2B0、購入

少し前にWD10EADS系の新製品で500GBプラッタを採用したWD10EADS-00M2B0が発売開始された。例によって試してみたくなり、使用目的が特に決まらないまま購入。

Chiwa、故障

先月のWindowsUpdateの際に、久々にうちのサブノートPCであるChiwa(Victor InterLink MP-XP741)の電源を入れたのだが、バッテリーが放電気味だったのでWindowsUpdateが完了し電源を落とした後もACアダプタを接続したままにして充電させておいた。翌日、Chiwaの電源を入れようとしたところ、異変に気づいた。Chiwaの電源が入らないのである。

サブノートPC、メモリ増設(2009/02)

うちのサブノートPCであるChiwaについて、前から、メモリを増設したいと考えていたのだが、なかなか、メモリを増設できる機会はなかった。たまたま、増設メモリを入手できる機会があり、思い切って増設してみた。

ダウンローダ、電源&DVDマルチドライブ換装(2009/02)

うちのダウンローダPCであるAiについて、前回の構成更新以後から、いわゆるコイル鳴きが発生するようになった。派手に鳴きまくるほどではなかったものの、静音化を進めていることもあり気になったので、電源換装を行うことにした。

四度目のRMA

うちには、Maxtor製のHDDとしては唯一残っていた6H500F0があった。そろそろ各PC環境から世代交代のため追い出されたHDDが増えてきたので、古めの製品を処分しようと考えていくつか候補を選択した中にこの6H500F0があって、処分する前に状態を確認してみたところ、代替セクタ発生が記録されていることに気づいた。Maxtor製のHDDにもRMAがあり、現在ではSeagateでRMAを受け付けていたので、確認してみたところ、今月末までRMAが有効であることが分かった。早速、RMA申請を行って交換を依頼することにした。

各PC、メモリ換装・増設

サーバ、HDD換装(2009/01)

少し前に行ったメインマシンYuiのビデオカード換装の際に、勢いで、サーバAyakoのHDD換装のために1TBなHDDを2台購入してしまった。購入理由は、それまで装備していたHDDのうち1台に少し気になる症状が出ていたことと、HDD換装による静音化を少し期待したためである。

メインPC、CPU換装

少し前に行われたIntelのCPU価格改定により、クアッドコアCPUが手を出しやすい価格帯にまで降りてきた。うちのメインPCであるYuiについては、前回の構成更新を行った際にコストパフォーマンスの面からクアッドコア採用を見送ったのだが、価格改訂後は3GHzなクアッドコアであるCore 2 Quad Q9650(以下、Q9650)が3万円台前半にまで降りてきたこともあり、手を出してみることにした。

メインPC、ビデオカード換装

NVIDIAからハイエンドGPUであるGTX285が発表された。前のモデルから消費電力が低減され、少しパフォーマンスもアップしているとのことで、そろそろメインPCであるYuiのビデオカードを更新したいと考えていたこともあり、手を出してみることにした。

Barracuda 7200.11不具合騒動・ファームウェアアップデート

Seagate製のBarracuda 7200.11シリーズに不具合があるとのことで騒ぎになった。かなり深刻な問題であり、最悪の場合、HDDがシステムから認識できなくなるとのこと。不具合をSeagate自身が認め、該当型番全てに不具合があるわけではないとのことで、また、不具合修正を行うファームウェアアップデートも提供されたため騒ぎは収束の方向に向かっているようだが、うちのHDDにも該当するHDDが2台稼働していて、問題なし判定を受けたけれどさすがに不安になった。そのため、各HDDについてファームウェアアップデートを実行。

Blu-rayドライブ、導入

以前からPC用のBlu-rayドライブには興味があったのだが、ドライブとしては比較的高価なこともあり、これまで手を出していなかった。そんな折、昨年年末にPioneer製の8倍速書き込み対応Blu-rayドライブBDR-S03Jが発表された。光学ドライブメーカーとしてのPioneerはお気に入りなメーカーなので、思い切ってこのBDR-S03Jに手を出してみることにした。

サブノートPC、SSD化

うちのサブノートPCであるChiwaについては、使用頻度が低いことと、そもそもハードウェア的にあまりパワーアップの余地がないことからあまり積極的なパワーアップを行ってこなかったのだが、例によって思いつきで、最近手が届きやすい価格帯にまで降りてきたSSDを装備してみることにした。

メインマシン、HDD換装(2008/11)、三度目のRMA

少し前にSofmapで旧型PS3を売却して新型PS3を購入した際、ポイントが余ったのでSofmapで何か購入しようと考えた。ここでふと思いついたのが、メインマシンYuiの旧世代で500GBなHDD2台を新世代な1TB HDD 1台にまとめるというネタであった。ちょうど、HGST製の1TB HDDであるHDT721010SLA360が普通に入手できるようになっていたこともあり、これを購入してみた。しかし、今回のHDD換装作業は残念ながらあっさりとは終わってくれなかったのである。

作業用PCとサーバ、構成更新(2008/11)

少し前にIntel製Atom330搭載マザーボードD945GCLF2を使用した構成に入れ替えた作業用PCなYukoであったが、ネタとしては面白い仕様ではあったものの、実際に作業用として運用するには不便な点がいくつもあったため、他の構成へ更新したくなった。Yukoのみを別の構成に変更することも考えたのだが、以前からサーバーAyakoの構成も更新したいと考えていたので、思い切ってAyakoのマザーボード構成を更新し、浮いたマザーボードとCPUをYukoとして再利用することにした。

(追記内に訂正有り:2009/01/09)

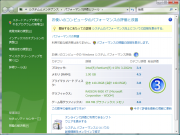

各PCの性能を比較してみた。

ノートPCを更新したついでに、うちにある各PCの性能を比較してみることにした。どうやって比較しようか少し迷ったのだけれど、何となく、CrystalMark2004を採用してみた。このため、3D性能の比較はとりあえず無し。また、ノートPCは画面解像度が違うとか、OS環境がXPだったりVistaだったりと、測定条件を揃え切れていない。従って、目安程度と考えて欲しい。

ノートPC、更新

うちでメインのノートPCとして使用していたMariaは、ゲーム等の重いアプリケーションを使わない限りはまだ十分に現役なのだが、購入してから5年以上経過し、スペック的に見劣りするようになってきた。そこで、そろそろ新しいノートPCへ世代交代させたくなってきた。

サーバ、HDD+α換装(2008/10)

うちのサーバAyakoについて、例によって衝動的にHDD周りを換装。今回の換装対象はシステムHDDと、HDDマウンタである。

RMA、第二弾

少し前に、うちの環境のウイルス対策ソフトをNIS2008からNIS2009へアップグレードしたのだが、メインPCであるYuiについて完全スキャンを行おうとするとCドライブの特定のファイルのところでスキャンが停止する症状が発生。NIS2008でも完全スキャンが途中で止まって完了できない問題が発生していたため今度も同じ問題だろうと考えたのだが、何となく、YuiのシステムHDDであるWD3000GLFSをWD Data Lifeguard Diagnosticにて動作チェックを行ってみることにした。その結果、WD3000GLFSにバッドセクタが発生していることが判明。スキャンが途中で止まる場所は、そのバッドセクタの場所であった。損傷したファイルは運良くWindowsの起動に関連しないファイルであったらしく、そのまま運用することもできそうだったけれど、HDD側の代替処理でカバーしきれない数の不良箇所があり、さすがに気持ち悪いので、交換を依頼することにした。

作業用PC、中身更新(2008/10)

Intel Atom 230搭載マザーボードについては、ネタとして面白そうなのでかなり興味があり、いずれはうちの作業用PCであるYukoの中身をこの系統のマザーボードへ入れ替えたいと考えていたのだが、うちの環境で作業用PCとして導入する際の壁(DVI無し・GbE非搭載・SATAコネクタが2個)があり、中々手を付けられなかった。ただ、少し前にデュアルコア版であるAtom 330を搭載したIntel製マザーボードD945GCLF2が発売開始された。このマザーボードにはGbEが搭載されていたので一つ目の壁を越えることができ、また、他のパーツを組み合わせればDVIとSATAコネクタの数の壁も越えられることが分かったため、思い切って手を出してみることにした。

メインPC、サウンドカード換装

うちのメインPCであるYuiに装着していたサウンドカードはマザーボードRampage Formulaに付属していたSupremeFX IIで、AVアンプへアナログ音声ケーブルを使って5.1ch接続していた。最近になって、AVアンプへディジタル接続したくなり同軸ディジタル接続してみたのだが、このサウンドカードを使ってディジタル接続する限りは2chでしか使用できないことが判明したため、いくつか不満点もあったこともあり、思い切ってサウンドカードを換装してみることにした。

サーバ、CPU換装

うちのサーバAyakoの構成を入れ替える際にはCPUをCore 2 Duo T5600かCore 2 Duo T7200のどちらにするか最後まで迷っていたのだが、たまたまT7200が購入予定店舗で売り切れていたためにT5600で妥協したという経緯があった。このため、T7200を入手できたら入れ替えてみたいとは考えていたのだが、もはや新品では入手不能、中古品でさえもほとんど発見できないという状況で最近はほとんど諦めかけていた。ところが、運良くT7200を入手することができたため、T5600との換装を実行してみた。

各PC、HDD入れ替え(2008/08)

会社の後輩がEee PC 901-Xを購入するということだったので背中を押すために同行したのだが、こちらも背中を押されてしまい、前から気になっていたWesternDigital製のHDD、WD1001FALS-00J7B0を勢いで購入してしまった。で、例によって各PCのHDD入れ替えを実行。

初RMA体験

夏期休暇に入り時間が取れたので、購入時から各種アップデートやソフトのインストール・アンインストール等は行っているもののベースとなる環境は購入時そのままであったMariaの環境について、リフレッシュを行おうと考えた。リフレッシュ作業前にMariaのHDDであるWD2500BEVEの内容を丸ごと別HDDへバックアップを行おうとしたのだが、途中でエラーになって失敗するのでWesternDigital製の診断ツールWD Diagnosticで診断を行って見たところ、残念なことにセクタエラーが検出されてしまった。幸運なことにエラー箇所は少なく被害はほとんど無かったのだが、このまま使用を続けるには不安があったので、RMA(メーカーによるHDD交換保証サービス)を申し込んでみることにした。

WD10EACS-00ZJB0のヘッドロード・アンロード回数って・・・

うちのサーバAyakoにはバックアップ用として2台のWD10EACS-00ZJB0を搭載しているのだが、これのSMART情報を確認してみたところ、かなり気になる数値を発見してしまった。ヘッドのロード・アンロード回数を示すLoacCycleCount値がとんでもない値になっていたのだ。

CPU切り替え器、更新(2008/08)

うちでこれまで使用していたATEN製CPU切り替え器CS1764について、構成更新したダウンローダAiへの切り替え時に強制的にXGA解像度に設定されてしまう問題が発覚し、これを解決するため、後継機種であるCS1784の導入を決断。

ダウンローダ、更新 (2008/07)

サーバ、HDD追加(2008/07)

うちのサーバAyakoについて、一部のパーティションの空き容量が厳しくなってきた。少し前にパーティションサイズの調整を行って凌いでみたのだが、やはり厳しいことには変わりはなかったので、結局、HDDを追加して対応することにした。

各PC、HDD入れ替え(2008/06)

市場にいくつかHDDの新製品が出てきて、例によって使ってみたくなり、衝動的にHDDを購入し、換装作業を行った。今回購入したHDDは、Western Digital製のCaviar GP WD10EACS-00D6B0(1TB)と、VelociRaptor WD3000GLFS(300GB)である。先にWD10EACS-00D6B0を購入し、しばらくしてから、WD3000GLFSを購入という流れになった。いずれも、メインマシンYuiへの導入である。

液晶モニタ、入れ替え

たまたま、まとまった臨時収入が入ってくることになり、いい機会なので(?)何か購入しようと考えてみた。検討の結果、24インチワイド、WUXGA対応の液晶モニタを購入することにし、検討を開始。

サブマシン、電源換装 (2008/06)

例によって衝動的に、サブマシンMamikoの電源を換装。換装理由は、もうすこし出力に余裕を持たせたかったのと、ケース上部の熱溜まり解消のためである。

各PC、HDD換装(2008/04~05)

また、例によって新世代のHDDを使ってみたくなった。ここ最近では、ノートPC用を含めて合計4台のHDDを購入。新HDDを追加したために追い出されたHDDを別PCに移植したり、外付け用HDDと内蔵HDDの入れ替えを行ったりしたこともあり、結果的にうちの全PCについて何らかのHDD入れ替えが発生してしまった。

サーバ、OS入れ替え、トラブル発生・解決

うちのサーバAyakoではFedora 8を稼働させていたのだが、少し前にFedoraの最新版Fedora9がリリースされていた。リリース直後に導入するのはさすがにリスクが大きいと考え、少し様子を見ていたのだが、特に大きな騒ぎになっていないようなので、導入することにした。

(以下、長文なのでご注意)

メインマシン、更新 (2008-04)

少し前のことになるのだが、うちのメインマシンであるYuiの中身の入れ替えを実行した。今回入れ替えたのは、CPU・メモリ・マザーボードで、それ以外のパーツ類は基本的に流用してみた。あっさりとうまく入れ替え作業が完了することを期待していたのだけれど、今回はトラブルが発生し、なかなか、うまくいかなかった。

作業用PC、入れ替え

先月に追加した作業用PCであるYuko(旧名Shizuka)は、ほぼ問題なく稼働していたのでこのまま運用していってもよかったのだけれど、やはり、いくつか気になる点もあった。このままの構成では根本的な解決はできないことが分かってきたため、仕事が一山越えた勢いもあり、思い切って入れ替えてしまうことにした。

作業用PC、追加

うちの環境ではHDD入れ替えの頻度が比較的高いので、HDD内の各パーティションを丸ごとコピーしたり、HDDの動作チェックを行う機会がそれなりにある。今まではサブマシンMamikoやメインマシンYuiでそのような作業を行っていたのだが、この手のHDDに関する作業はパフォーマンスがさほど必要ないが時間はかなりかかるので、MamikoやYuiで行うのはオーバースペック過ぎて効率が悪い。このため、作業用としてもう一台PCを調達したいと考えるようになった。

各PC、HDD換装(2007/12)

そろそろ、数社から250GB/プラッタのHDDがリリースされて入手が可能になってきたので、例によって衝動的にHDDを購入し、既存のHDDと換装してみた。今回、購入したHDDは、HGST製のP7Kシリーズに属するHDP725050GLA360(500GB)と、Seagate製のBarracuda7200.11シリーズに属するST3500320AS(500GB) である。

ブロードバンドルータ、換装(2007/11)

少し前のことなのだが、うちで使っているブロードバンドルータを換装。これまで使っていたのはBUFFALOのWZR-RS-G54という製品だったのだが、最近、やや不安定になってきていた。数日に一度通信不能になってしまい再起動する羽目になっていたので、思い切ってブロードバンドルータを換装すれば状況が好転するのではないかと期待したわけである。

サーバ、電源換装

うちのサーバAyakoについては、電源としてAntec製のTRUEPOWER 2.0 430Wを装備していたのだが、先日行ったメインマシンYuiの電源換装の結果が思いの外良かったので、こちらも電源を換装してみることにした。

メインマシン、電源換装

うちのメインマシンであるYuiについては、それなりに静音化を行ってあるのだが、まだ少しファンの騒音が気になっていた。調査してみたところ、電源のファンの音が意外に大きめなことに気づいた。装備していた電源はAntec製のTRUEPOWER 2.0 550W版(以下TRUEPOWER 2.0)であったのだが、購入から2年以上経過していたこともあり、思い切って電源を換装してみることにした。

サーバ、HDD換装(2007/10)

HDDの新製品が出てくると使ってみたくなるいつもの癖が出てきて、また新製品を購入。今回購入したHDDはWestern Digital Caviar GP WD10EACSで、使用目的はサーバAyakoのバックアップ用である。

Norton Internet Security 2008 導入、トラブルも発生

うちの各PCに導入しているNorton Internet Security 2007(以下、NIS2007)の更新期限が近づいてきて、PCを起動するたびに警告が表示され少しうっとうしい状況になってきて、そろそろ次の製品を購入しなきゃならないなぁと考え始めていた。次に購入するのはNIS2007にいくつか機能追加されているNorton360にしようかなと考えていたら、ダウンロード版ながら既にNorton Internet Seurity 2008(以下、NIS2008)が発売開始されていたことが分かり、こちらの方が新しいので購入することにした。

サブマシン、Vista導入

うちにはダウンローダAi用として購入したものの使用アプリケーション側の都合で導入できなかったWindows Vista Ultimate 32bit版(以下、Vista)が余っていたのだが、これを、サブマシンMamikoへと導入することにした。

Maria、HDD換装(2007/07/07)

うちのノートPCのうちの一台であるMariaについて、低消費電力化と容量拡大のためにHDD換装を実行。

ダウンローダ、更新

うちでダウンローダとして稼働しているAiについて、構成を一新。この時点で、シングルコアで動作しているPCはノートPCを除けばAiだけで、重い処理が一つでも動いてしまうと全体的に処理が引っ張られてストレスが溜まり、いずれはデュアルコア以上の構成にするつもりであったのだ。

サーバ、Fedora7化

すっかり書き忘れていたのだが、少し前に、うちのサーバAyakoへFedora 7を導入した。

サーバ、HDD換装 (2007/05/26)

前回のHDD換装の結果、浮いたWD2500JB-GVを売却したところ意外に良い値段が付いたので、その売却益+αでサーバAyakoのHDDのうち使用歴が長めのHDDを一台換装することにした。今回も、現状で僕的にはコストパフォーマンスが最も良いと考えているWD5000AAKSを購入。これで、うちにあるWD5000AAKSは合計4台となった。

メインマシンHDD換装、トラブル付き (2007/05)

例によって衝動的に、メインマシンYuiのHDDを換装。これまでシステム用として使用していたST3320620ASを使用開始してから10ヶ月ほど経ち、そろそろ換装してみたくなったのである。当初はシステムHDDのみ換装の予定だったのだが、システムHDD換装の後、データ用HDDとしてパラレル→シリアルATA変換を行って使用していたST3400832Aについても多少問題があることが判明し、こちらも思い切って換装することにした。

USBメモリー、増えてきた

ふと気づいてみると、何気に手持ちのUSBメモリーの数が増えてきていたりする。

Windows Vista Ultimate 導入

サーバ、中身入れ替え

うちのファイルサーバ兼WebサーバであるAyakoについて、 中身入れ替えを実行。当初の予定では夏ボーナス時期まで旧構成のまま引っ張ろうかと考えていたのだが、 長期休暇に入って時間ができたこともあり、今のうちに実行することにした。元々、 Ayakoの運用状況ではパフォーマンスはさほど重視しなくてもよかったので旧構成の状態でもまだまだ十分ではあったのだが、 現状の構成になって約1年と9ヶ月になり状況によっては動作が重く感じることもあったことと、 そろそろデュアルコア化したくなったこともあり、入れ替えを決断。

今回の中身入れ替え対象は、CPU・マザーボード・メモリーである。CPUはMeromコアなCore2Duo T7200かT5600のどちらか、マザーボードについては、Core2Duo T系に対応し、かつ、Ayakoに必要な条件(DVI装備・ SerialATAポート4個以上・オンボードグラフィックスあり)を満たす現状唯一の製品であるMSI製の945GT Speedster Plusを選択。メモリーは、旧構成でメモリーの相性問題が発生したこともあり、945GT Speedster Plusで安定して使用できているとの情報があったSamsung純正のDDR2-667 DIMM 512MBを2枚搭載することにした。 なお、945GT Speedster Plusに同梱されているCPUクーラーは爆音との情報があったが、945GT Speedster PlusはリテンションをSocket478対応の物と換装でき、 コア高さ調整銅板と組み合わせてSocket478対応のCPUクーラーが使用できるとの情報もあったので、 その組み合わせでいくことにした。あと、HDD6台接続のため、PCI-Express x1対応のSATA I/Fとして玄人志向のSATA2I2-PCIeも購入リストに追加。

いつもの行動範囲内のPCパーツショップでも上記構成を確保できそうではあったが、 ネット上で検索した結果の価格より高めで出費が増えそうな感じであったため、久々に日本橋に出撃し、各パーツを確保することにした。 何ヶ所かPCパーツショップを視察し、結局、僕的に評価が高いPCワンズにて主要パーツを確保することにした。 CPUについては最後までCore2Duo T7200かT5600のどちらかにするか迷っていたのだが、たまたま、 PCワンズでT7200が在庫切れだったので、妥協してT5600に決定。コア高さ調整銅板はさすがにPCワンズにも在庫が無く、 あちこち探し回った結果、ツクモにて在庫を発見し、確保。

945GT Speedster PlusでMeromコアなCore2Duoシリーズの動作をサポートしたのはBIOS V1.2からであったため、入荷時期によってはBIOSバージョンが古くCore2Duoシリーズが動作しない可能性があり、 購入時にPCワンズの店員さんにその旨相談してみた。結果、たまたま開封済みのCeleronMプロセッサがあったらしく、 BIOSバージョンの確認を行い必要ならアップデート、CPU動作確認、その上、メモリーの動作確認までやってもらえることになった。 追加料金無しでサービスで行ってもらえた点も含めて、非常に助かった。PCワンズの僕的評価ポイントがさらにアップである。また、たまたま 「日本橋フェスタ」なるものが開催中で、PCワンズも加盟店とのことでWii等が当たる抽選券を3枚もらった。 これの抽選で500円の商品券を4枚ゲットし、再びPCワンズにてCPUクーラー関連を購入する際に使用。2000円引きはさすがに大きい。 ちなみに、店頭で購入できるSocket478対応のCPUクーラーの数は激減していたので、迷ったあげく、 オーバースペックとの認識を持ちつつScythe製の侍Z Revision Bを購入。 Meromコアは低発熱なので大柄なCPUクーラーは必要ないのだが、 Socket478対応のCPUクーラーで僕的に問題なさそうに思える製品はこれしか見あたらなかったのである。

上記パーツ類以外にもWindows Vista Ultimate 32ビットDSP版、 Xinruilian製の120x38mm PWM対応ファン、太陽誘電製の16倍対応DVD-Rメディアなども購入し、晩飯を食った後、 帰宅。しばらく休憩の後、Ayakoの中身入れ替えを開始。軽くケース内を掃除したりもして、約2時間で入れ替えを完了。なお、 侍Z Revision Bに搭載されているファンは9cmのスリーブベアリングタイプ。 これでも十分静音でそのまま使っても良かったのだけれど、サーバ運用することでスリーブベアリングという点に微妙に不安があったので、 手持ちのOwltech製9cmボールベアリングファンOWL-FY0925Lと換装してみた。

945GT Speedster Plus上のSerialATAポートは4つあり、マザーボード上側(ATX電源コネクタ側) に近い方の段から「SATA4 SATA3」・「SATA2 SATA1」という印刷があり2個1セットで配置されているのだが、どうやら、 これは印刷が間違っているらしく、実際には上側がSATA2/1、下側がSATA4/3というように認識されるようだ。 マザーボード上の印刷を信じてHDDを接続したらBIOSセットアップ画面上でのHDD認識順序がおかしく、 上記したようにSATA4/3とSATA2/1が逆になっているものととしてHDDを接続してみたところ、 意図した順序でHDDが認識された。この件については、MSIに質問メールを投げてみた。あと数日したら、 返事が返ってくるのではないかと思う。

最近のLinuxはWindows系と同様にパーツ交換しても自動認識してくれるようになっているとはいえ、 今回の中身入れ替えの結果を問題なく認識してくれるとは思っていなかったのだが、入れ替え後、Ayakoを起動してFedora Core 6を稼働させてみると、ほぼ問題なく各パーツが認識され、やや拍子抜け。オンボードのIntel 82573Lも自動認識されたが、 固定IPではなくDHCP設定になっていたため、改めて固定IPに設定し直して対処。SpeedStep関連も問題なく動作しているようだ。 事前に調査していなかったので意外だったのだが、Core2Duo T5600は、 SpeedStepで可変する動作クロックが1.0GHz/1.33GHz/1.83GHzの3段階になっていた。 旧構成でもほとんどPentiumM 750の最低クロック800MHzで動作していたからもう少し低いクロックになって欲しい気がするが、 今回は仕方がないか。ハードウェア構成が変わったため、HotSaNICによるモニタリング対象も変更の必要が出たのだけれど、 使用していたバージョン (0.5.0-pre6 snapshot)では、 CPU使用率の計測自体はCPU毎に行えるものの出力HTMLにCPU毎出力を表示できなかったため、 HotSaNICのディレクトリ以下のmodules/system/makeindex.plについて、 38行あたりにあるセクション指定の部分に

# check, which

of the sections are needed at all

#

undef my @sections;

foreach my $section ("proc","cpu","cpu0","cpu1","load","mem","swap","users","irq","uptime")

{

というようにcpu0とcpu1の記述を追加し、 cpu0/1についてもHTMLにグラフが表示されるようにして対処。

この状態でAyakoを運用開始し、まもなく3日目に突入。今のところ、 特にトラブルもなく安定しているような気配である。cpuburnで負荷を掛けると片方のCPUのみクロックが上がり、 CPU利用率も上がることも確認できた。はっきりと体感できるとは言えないが、旧構成と比較すると、 Ayako上のディレクトリのアクセスに対するレスポンスが良くなっているように感じる。

今回の中身入れ替えで、 さすがに不安がないわけではなかったので旧構成のパーツはしばらく手元に残しておくつもりだったけれど、この分だと、 旧構成のパーツをあえて手元に置いておく必要もなさそうである。

サーバ、文字コード変更

うちの

"https://www.orio-n.net/pc_ayako.htm">サーバAyakoは現在Fedora Core

6で動作しているのだが、いわゆる歴史上の経緯というやつで、

文字コードはFedora系でのデフォルト文字コードであるUTF-8ではなくEUC-JPで動作させていた。

新しいFedoraがリリースされインストールを行うと、文字コードをUTF-8からEUC-JPに再設定する必要があるので、

たいした手間ではないとはいえ、いずれはEUC-JPからUTF-8へ文字コードを変更しようと考えていた。

文字コードを変更しようとすると問題になるのが、ファイル名の問題である。AyakoはSambaを動作させて各Windows

PC用のファイルサーバとして運用しているため、日本語ファイル名が付いたファイルが大量に格納されていて、

UTF-8化にはなかなか踏み切れなかった。ところが、最近になってファイル名の文字コードを一括して変更できる

convmvというスクリプトがあることを知り、これを使えば比較的簡単に文字コードの変更ができそうな感じであったため、

思い切って文字コードの変更に挑戦してみることにした。

convmv自体はFedora Extraレポジトリに含まれていたため、yumを使ってインストールし、

各データディレクトリに対してEUC-JPからUTF-8への文字コード変換を、テスト実行の結果を確認した上で、実行。なお、

convmvのテスト実行で、一部のファイルについてEUC-JPのコードに則っていないという警告を吐いたので、

警告された各ファイルについて対処をする必要があった。convmv実行の後、システムの文字コード設定をUTF-8に変更し、

Samba側の設定もUTF-8に変更。Ayakoを再起動し、各WindowsPCからほぼ正しくファイルが見えることを確認できた。

上で、「ほぼ正しく」なんて書き方をしたのには意味がある。AyakoをUTF-8化した後でWindows

PCからAyako上のファイルを表示させたところ、ファイル名やディレクトリ名に含まれる「~」(実際は全角。以下も同様)

の書体が変わって妙に粗く表示されていることに気づいた。名前の「~」の書体が変わってしまっていたファイル・ディレクトリについては、

Explorer上では普通にファイルやディレクトリとして見えるものの一部のアプリケーションでは正しくアクセスできない状況が発生し、

単に見た目だけの問題というわけではなく、対処が必要な気配であった。

試しに、名前の「~」の書体が変わってしまっていたファイル・

ディレクトリをExplorer上でリネームすると正しくアクセスできるようになったので、文字コードをUTF-8化した結果、

ファイル名やディレクトリ名としては含まれるべきではない文字に化けてしまっていたらしい。名前の「~」の書体が変わってしまったファイル・

ディレクトリを検索してみたところ1000個以上とかなりの数が存在し、手作業での修正は無茶そうに見えたため、Flexible

RenamerやNameryといったWindows上で動作する一括リネームユーティリティを利用してみたのだが、問題のファイル・

ディレクトリを正しく扱えないようで、リネームができないとの警告が出てしまった。

Webを検索してみても解決できそうな情報は発見できず頭を抱えかけてしまったのだが、ふと思いついて、Ayako上でファイル・

ディレクトリを検索し、問題がある名前があれば問題ない名前にリネームすればよいということを思いつき、実行することにした。

上記したように手作業で実行するには対象の数が多すぎるので自動化することにし、

ディレクトリを再帰的に検索して問題の文字を置換した名前にリネームするPerlスクリプトを作成。いきなり実行するのは不安なので、

デフォルトの動作をconvmvと同じようにテストモードとし、オプションをつけたら実際にリネームを行うような仕様にしてみた。

動作テストを行い正しい動作を確認できたため、Ayakoの各公開ディレクトリとバックアップディレクトリについて処理を実行。

リネームされたファイル・ディレクトリについて、Windows PCから正しくアクセスできることを確認できた。

参考までに、作成したPerlスクリプト

"https://www.orio-n.net/tools/replace_invalid_letter.pl">replace_invalid_letter.zipを公開してみる。

Linux上で動作する。Cygwin等、他の環境では使えないと思う。使用法は、

replace_invalid_letter.pl [-x]

対象ディレクトリ

である。-xオプションを付けないとテスト実行となり、リネーム対象のファイル・ディレクトリと、リネーム結果を表示する。なお、

置き換え対象の文字はreplace_invalid_letter.pl内部に直接テーブルとして16進の文字コードで登録されている。

現在、問題がある文字として僕が把握しているのは全角「~」と全角「-」(マイナス)である。

replace_invalid_letter.plを記述している文字コードはUTF-8なので注意が必要かも。

うちでは期待した通りの結果が得られたけれど、他の環境での動作は保証できないので、利用する際には十分テストを行った後、

自己責任にて行って欲しい。

サーバー、HDD換装

うちのサーバAyakoについて、しばらく前から、 ログに時々HDDのエラーが記録されているのが気になっていた。頻度はかなり低く、内容もタイムアウトエラーとのことで、 ログによると一旦バスリセットを仕掛けて復帰している気配であった。 エラーが出るHDDはデータ用ではなくバックアップ用として運用している6H500F0だったし、 この6H500F0を別PCでフルセクタスキャンしても特にエラーは検出されなかったので、このままだましだましで使用することも考えたが、 やはり、不安ではあったので思い切って換装してしまうことにした。

換装用としてHGST HDT725050VLA360を購入してAyakoに装備し、 バックアップ用としてパーティションを切って運用を開始しようとしたのだが、今度はこのHDT725050VLA360でも、 Linux起動中にデバイスエラーが記録されてしまうことを発見。初期不良を疑ったが、試しにと思い、一旦、 SATAケーブルを別のものへ取り替えてみたところ、Linux起動中のデバイスエラーが記録されなくなった。 6H500F0の方でもエラーが記録されなくなったので、6H500F0自体には問題がないと判断し、 バックアップ用として復帰させることにした。HDT725050VLA360については、 データ用として運用していた2台のHDT722525DLA380を置き換えて運用することにし、 余ったHDT722525DLA380はいずれもバックアップ用に転用。 それまでバックアップ用として運用していたST3250823ASはサブマシンMamikoへ移植し、 Mamikoから追い出されたST3250823AはメインマシンYuiの外付けHDDとして運用を開始。 外付けHDDとして運用していたHDS725050VLAT80とWD2500JSについては、HDS722525VLAT80は処分予定、 WD2500JSは会社で一時データ避難用として運用の予定である。

なお、上記の換装作業後にもデバイスエラーが発生することがあったが、これはSATAケーブルを一旦全て抜いて挿し直したら、 今のところ発生していない。SATA I/Fか、あるいはHDD側のSATAコネクタ部分に何か問題があるのかもしれない。とりあえず、 様子見の予定。

ダウンローダ、ビデオカード追加

うちのダウンローダAiは、 これまで915GMチップセット内蔵のGMA900によるオンボードグラフィックスを利用していたのだが、 画面にノイズが走るのが以前から気になっていた。Aiは、 他のPCと同様にCS-1764経由で液晶ディスプレイLCD-AD202GBへDVI接続を行っているのだが、 他のPCの画面を表示している際にはノイズは特に発生していない。このため、Aiにもビデオカードを搭載してみて、 ノイズが発生するか確認することにした。

ビデオカードとしては、会社PCで使用しているGV-NX66256DPを流用することを考えたのだが、 このGV-NX66256DPに搭載されているヒートパイプがAiのケース内のフレームと干渉するため流用不能なことが判明し、別途、 ビデオカードを確保することにした。パフォーマンスは重視しないとはいえ、ある程度のパフォーマンスは欲しい。ただし、 24時間運用なPCなので騒音を発する可能性があるファンを排除したかった。 このためある程度世代が新しいファンレスなビデオカードということで、GeForce7600GS搭載のファンレスビデオカードに絞り、 近所を探索。中古ではあったが、比較的状態がよいBUFFALO製のGX-76GS/E256を発見し、購入。

GX-76GS/E256のセットアップはあっさりと完了し、動作にも問題はなかった。期待していたとおり、 ノイズの発生も確認できなくなった。Aiは消費電力低減のためオンボードグラフィックスを利用していたという側面もあったので、 消費電力がどの程度上昇するか気になり、手持ちのワットチェッカーにて計測してみた。 オンボードグラフィックス利用時はアイドル時40W弱というところが、GX-76GS/E256搭載後ではアイドル時に50W弱。 消費電力は増加してしまったが、予想していたよりは幾分低めの上昇であったので、ちょっと助かったかも。なお、 この構成で3DMark06を動作させると80W前後まで消費電力は上昇する。 オンボードグラフィックスでは3DMark06はまともに動作しないようなので比較はできないが、 さすがに3Dメインで負荷をかけた状態ではかなりの電力消費があるようだ。

サーバ、OS換装

うちのサーバAyakoのOSとしてはFedora Core 5を採用していたのだが、少し前に次期バージョンであるFedora Core 6がリリースされていた。一応、Fedora Core 6への入れ替えを行う予定であったのだが、しばらく週末に用事が続いたことと、メインマシンの中身入れ替えを実行したこともあり、 なかなか手をつけられなかった。ようやく先週になって時間が取れたため、思い切って入れ替えを実行することにした。

各種データのバックアップを実行し、入れ替え作業を開始。各HDDのパーティション構成は特に変えない予定だったけれど、 一部のデータパーティションの使用状況に偏りがあったので、250GBなHDD2台を500GBなHDD1台にまとめて、 実情に応じた容量のパーティションを切って運用することにした。単純に容量が逼迫しているHDDのみ容量拡大できればよかったのだけれど、 バックアップ用HDDの都合でこのようになった。

Fedora Core 6のインストール作業については、いくつかトラブルはあったものの何とか完了。トラブルというのは、

- パッケージ選択前、標準以外のレポジトリを検索する指定を行おうとするとインストーラが強制終了。

- i686カーネルではなくi586カーネルがインストールされてしまい、 cpufreq関連が動作しなくなるためSpeedStepが効かない。

の2点である。1.については、とりあえず標準以外のレポジトリを選択しないままインストール作業を続行することで回避できた。 2.については、うちだけの問題ではなくあちらこちらで発生していたようで、解決方法を検索した結果、一旦、 別の種類のカーネルをインストールした後i586カーネルを削除し、改めてカーネルをインストールすることで解決できるとの情報があり、 実行してみた。今回は、

- yum install kernel-PAEを実行

- インストールしたkernel-PAEにて起動

- yum remove kernelを実行し、一旦kernelを削除

- yum install kernelを実行し、kernelを再度インストール

- インストールしたkernelで起動、解決

という方法で無事に最新のi686カーネルにて起動成功し、cpufreqが動作し、 SpeedStepが動作していることを確認できた。

インストール後、各種設定を復旧し、正式運用を開始。運用開始からだいたい1週間ほど経過したが、 一度だけハングアップした以外は特に大きな問題は発生していない。 ハングアップしたタイミングがちょうどPC前に張り付いていた時だったので、ほほ損害は無しで済んだ。ちょっと心配ではあるけれど、 しばらくは様子見か。

メインマシン、ビデオカード換装

例によって物欲に負けてしまい、メインマシンYuiのビデオカードをGeForce8800GTSを搭載した玄人志向 GF8800GTS-E640HW(以下GF8800GTS)へと換装。

GeForce8800GTS/GTXの発表以来、情報収集を行った結果、 GeForce8800GTS搭載のビデオカードの購入を決定。8800GTXの方が確実に性能が上なのだが、 そこまでの性能を追求する気にはなっていなかったし、何しろ高価で爆熱、電気食いということなので、 下位機種のGeForce8800GTSを選択した。GeForce8800GTSを搭載したビデオカードは、 現時点ではどのメーカーの製品も全てリファレンスデザインなので、 店頭で入手可能な製品であればメーカーにこだわらない方針でいつもの行動範囲を探索し、 唯一発見できた玄人志向のGF8800GTS-E640HWを購入。

GF8800GTSは、他社と同様、リファレンスデザインである。サイズは、これまで使用していたLeadtek WinFast PX7800GTX TDH(以下PX7800GTX)とほとんど同じだが、 GF8800GTSは2スロット占有する分厚いクーラーを装備している。このクーラーの冷却性能はかなり余裕があるようで、 3DMark06等の重いアプリケーションを動作させている間でも静かなままである。PX7800GTXもさほど騒音を発しなかったので、 最近のリファレンスデザインはそれなりに騒音対策が行われているようである。

早速、GF8800GTSを装着して3DMark06を実行し、結果を確認してみた。 PX7800GTXでは4400前後の結果になっていたが、GF8800GTSでは8300前後の結果が出るようになった。 さすがに倍とまではいかなかったけれど、だいたい1.9倍の向上となった。ちなみに、 CPUやマザーボード等の入れ替えを行う前の環境では3900前後の数値だったので、比較すると倍以上の数値が出るようになったことになる。 十分、満足できる結果と言っていいと思う。ただ、やはり消費電力は増加してしまった。アイドル時はほとんど変化無しだけれど、 3DMark06時は20W強、増加。Core2Duo化したことで低下した消費電力が、ビデオカード換装で元に戻ってしまった感じである。 もっとも、パフォーマンスは確実に上がっているので良しとする。

なお、PX7800GTXについては、サブマシンMamikoに移植。 サブマシンMamikoに装備していたGV-NX66256DPは、会社PCに移植。 GV-NX66256DPは元々会社PC用として購入したビデオカードで、 MamikoがAGPからPCI-ExpressになったためPCI-Expressなビデオカードが必要になり一時的に使用していたのだが、 今回の移植で元に戻したことになる。

メインマシン、中身入れ替え

以前から予定していた、うちのメインマシンYuiの中身入れ替えをついに実行。

数年前までは、ほぼ毎年、年末前にメインマシンの中身入れ替えを行っていたのだが、昨年の年末頃のCPUはPentiumDが主流で、 デュアルコアではあるものの強引な構成でかつ爆熱というイメージがあり、中身を入れ替えたくなるほどの魅力を感じなかった。このため、 昨年の年末は中身入れ替えを実行しなかったのだが、今年に関しては、Core2Duoシリーズがリリースされていて、 高速かつ低消費電力ということで、かなり惹かれるものがあった。

今回の入れ替えで、CPUがCore2Duo E6600 (2.4GHz / L2-4MB / FSB1066MHz)、 メモリーがDDR2-800 2GB (1GB x 2)、マザーボードがAsustek P5B Deluxeへ換装。 ビデオカードの換装については、まもなくリリースされるGeForce 8800GTSへ換装の予定だが、 安定して入手できるようになるまでにはもう少し時間がかかりそうなので、しばらく後になりそうな気配。 これまで装備していたPentium4 660・DDR2-533 1GB(512MB x 2)・Asustek P5AD2-E Premiumについては、そのままサブマシンMamikoへ移植。 サブマシンで使っていたPentium4 3.2GHz (Northwood HT)・PC-3200 1GB (512MB x 2)・ Asustek P4C800-E Deluxeについては、実家PCに移植の予定である。

Core2Duoシリーズに関しては、 CPU自体の発熱がかなり減ったためかリテールヒートシンクも静かになったとの情報があったのだが、 それでもある程度の騒音は出るのではないかと予想し、別途、大型のヒートシンクを装着することにした。情報収集の結果、 装着するヒートシンクはThermalright SI-128に決定。SI-128はファンが別売りなので、Scythe S-FLEX 1600rpmタイプを購入し、装着。このSI-128は、 LGA775用の装着金具についてリテールヒートシンクと同様のクリップによるマザーボードへの固定を採用しているのだが、 このクリップでの固定にやたらと苦戦してしまった。おそらく、固定作業だけで1時間以上は試行錯誤を繰り返していたのではないかと思う。 おまけにちょっと負傷してしまったし・・・。とりあえず、固定はできたのだけれど、 SI-128の着脱を行う機会はこれからもあるのではないかと考え、Ainex BS-775を購入し、 バックプレートとの組み合わせによるネジ止めへと装着方法を変更。

OS環境については、今回はOSの再インストールを避ける方向で考えていたのだけれど、 これまで使用していたWindowsXP環境がSerialATAのモードをIDE互換モードに設定した状態でインストールを行ってしまっていたらしく、 NCQ等が使えてパフォーマンスが上がる可能性があるAHCIモードでの起動ができなかった。 IDE互換モードでインストールされたWindowsXP環境をAHCIモードで起動可能にする方法が見つからなかったため、結局、 WindowsXPを再インストールし、環境も再構築することにした。 WindowsVistaの足音が聞こえ始めている時期なので再インストールは避けたかったのだけれど、今回は仕方ない。

なお、再インストール前の旧環境にて、インストール済みのNorton Intenet Security 2007 (以下NIS2007)をアンインストールしてから新環境のセットアップを行い、改めて、NIS2007をセットアップした。 こんな手順を踏んだのは、こうしておかないと、NIS2007が他の環境に追加でインストールされたと見なされ、 新環境のNIS2007のアクティブ化に失敗する可能性があったためである。

必要な各種ドライバのインストールと、最低限のアプリケーションのインストールを行った後、 3DMark06とCrystalMarkにてベンチマークを実行し、結果を比較してみた。3DMark06では、 旧環境が4000弱のスコアで、新環境が4500弱のスコアへと向上。 CPU/マザー/メモリー周り以外のハードウェアは変わっていないので、CPU性能・ メモリーの帯域向上等で約1割の向上ということのようである。CrystalMarkについては、 ALU/FPU/MEMのベンチマーク結果が旧環境ではTotal / ALU / FPU / MEM = 32173 / 11330 / 11653 / 9190から、新環境ではTotal / ALU / FPU / MEM = 61752 / 20992 / 25783 / 14977へと上昇し、MEM以外は2倍弱、MEMは1.5倍程度の向上になった。 確かに速くなっているようである。なお、SuperPI104万桁では47秒→22秒と、 こちらは劇的な向上だがどれだけ当てになるのかは疑問。Windows上でのアプリケーションの動作速度については、 劇的に速くなったという感じまでは受けないものの、きびきび感が上がって、体感速度も上がっているように感じる。ちょっと間隔が開いた分、 中身入れ替えを行った意味は十分に実感できる結果となった。久々に、有意義な中身入れ替えとなった気がする。

Chiwa、HDD換装

うちのモバイルPCであるChiwaについて、60GBというHDDの容量が、 やや物足りなく思えてきた。十分な容量ではあるのだけれど、ちょっと大きめのデータを放り込むと余裕がなくなってしまうのだ。 ワンセグ放送を録画可能な「ちょいテレ」を導入したこともあり、思い切って、より大容量なHDDへ換装することにした。

換装対象のHDDとしては、HGST HTS541616J9AT00を選択。TravelStar 5K160シリーズの160GB品である。5K100シリーズや5K120シリーズにしてコストを抑えるという手もないわけではなかったが、 どうせ入れるなら最新世代ということで、HTS541616J9AT00に決定した。垂直磁気記録採用で記録密度が高く、また、 旧HDDであるIC25N060ATMR04と比較して、スピンドル回転数が4200rpm→5400rpmに向上しているため、 速度だけではなくレイテンシも下がって、体感できるパフォーマンス差が出るのではないかという期待もあった。 懸念材料は発熱量が上がりそうということだったけれど、 消費電力自体はHTS541616J9AT00の方がIC25N060ATMR04より低いので、何とかなるのではと考えた。

HTS541616J9AT00を購入し、Chiwaに内蔵されていたIC25N060ATMR04を取り出し、 PartitionMagic 8.0でパーティション毎の内容コピーを行おうとしたのだが、ここで思わぬ壁に遭遇。 XP-741にはHDD内にリカバリ領域が2.6GBほど確保されていてここからリカバリーを行えるようになっているのだが、 この領域がいわゆるFAT64形式(クラスタサイズが64KBなFAT16)であり、PartitionMagic 8.0ではコピーができないことが判明したのである。

仕方なく、一旦IC25N060ATMR04をChiwaに装備し直して、HDD内のリカバリ領域の内容をリカバリCDへ書き出し、 HDD内のリカバリ領域のコピーについてはあきらめることにした。リカバリ領域以外のシステムドライブ・データドライブ領域については、 無事にHTS541616J9AT00へのコピーが完了し、Chiwaに内蔵した状態でも正常起動に成功することを確認できた。 動作確認ができたため、IC25N060ATMR04については、フォーマットの後、持ち運び用HDDとして運用を開始。

なお、HDTuneによる転送速度測定では、IC25N060ATMR04が29MB/s前後、 HTS541616J9AT00が44MB/s程度。転送速度が約1.5倍で、幾分、OS起動が早くなったような気がする。 発熱は残念ながら増えたような感じ。HDDが入っている部分はそれなりに暖かくなるし、CPU・ HDDに負荷がかかる作業を行わせるとCPUファンの回転が一気に上がり、 負荷が低下してもCPUファンの回転が下がるのに時間がかかっているような感じである。この点については、微妙に後悔していなくもない。 パフォーマンス向上できた分、我慢するしかないか。

参考までに、Victor InterLink MP-XP741の本体を開腹するには、タンパープルーフ(いじり止め) 対応のT7ヘックスローブドライバが必要である。当初、ヘックスローブとは何ぞや、と思ったのだが、 これはいわゆるトルクスねじの別名のようである。タンパープルーフ対応T7ヘックスローブドライバはなかなか見つからなかったけれど、 ホームセンターにて無事確保でき、開腹ができた。

「ちょいテレ」購入

既にそこそこ時間が経ってしまったのだが、巷で話題のBUFFALO製USB接続ワンセグチューナ、「ちょいテレ DH-ONE/U2」を確保済みだったりする。

「ちょいテレ」の発表当日に上新電機のWebサイトで予約したのだが、発送時期未定で、 納期の問い合わせに対してもまともな返答がもらえなかった。このため、 上新電機経由での入手をほぼあきらめて近所のミドリ電化で在庫を確認してもらったところ、 店頭在庫はなかったものの倉庫在庫があるとのことで確保を依頼し、無事、確保成功。

早速、ドライバ等各種ソフトウェアをうちのモバイルPCであるChiwa(Victor InterLink MP-XP741)にセットアップし動作を確認。残念ながら、自宅ではNHKとサンテレビ以外は受信不能であった。 自宅マンション近くに阪神高速の高架道路があるためTV電波の受信状況が悪く、マンション全体がCATV導入済みという状態なので、 この結果はある程度予想していた。試しに会社で受信状況を試してみたところ、こちらではかなり良好に受信が可能であった。 会社は大阪なのだが、サンテレビまで受信が可能だったのには少々驚いた。ワンセグ放送なので画質はそんなによくないけれど、 持ち運びできる環境として考えると、十分使い物になる。未だに「ちょいテレ」は入手困難みたいだけれど、比較的安価だし、 入手しても損はないと思う。

・・・一つ残念なのは、もう少し早くリリースしてくれていれば、と思えること。野球シーズンでちょいテレが使えていれば、 かなり有効だったのに。

IEEE1394bの転送速度

うちのメインマシンYuiにはオンボードでIEEE1394a/bのインタフェースが装備されているのだが、 前から、転送速度の遅さが気になっていた。

以前の構成ではIEEE1394a接続な外付けHDDで最大40MB/s弱の速度が出ていたのに、Yuiの構成では、 外付けHDDをIEEE1394a接続で26MB/s弱、IEEE1394b接続でさえ36MB/s弱の速度しか出ていなかったのだ。 接続先のHDD自体は60MB/s弱の転送速度が出るHDS722525VLAT80 / WD2500JBなので、 外付けHDDケース側のParallelATA→IEEE1394a/b変換チップか、 あるいはオンボードのIEEE1394a/bチップ側が転送速度のボトルネックになっている可能性があった。

試しに、同じ外付けHDDをサブマシンMamikoにIEEE1394aで接続してみると、 こちらは普通に速度が出た。つまり、 YuiのオンボードIEEE1394a/bチップ側がボトルネックになっている可能性が高くなったわけである。 この時点ではOS標準のTI系チップ用ドライバで動作させていたのだが、YuiのマザーボードP5AD2-E Premium付属のCD-ROMを漁ってみたところIEEE1394b用としてドライバが収録されていたので、これを導入してみた。 すると、IEEE1394a接続で36MB/s程度、IEEE1394b接続で56MB/s程度の速度が出るようになった。しかし、 このドライバはIEEE1394デバイスの全てのLUNを認識するような仕様にはなっていないようで、外付けHDD (ドライブドアテラマックス)の1台目のHDDのみしか認識してくれない。

これでは使い物にならないのでどうしようか迷っていたところ、以前から購入予定であった玄人志向のIEEE1394b対応I/F、 IEEE1394B-PCI/APのことを思い出した。既に終息扱いの製品であったたこともあり、 早速確保して付属CD-ROMのドライバを導入し、同様に転送速度を確認してみた。すると、 マザーボード付属のドライバと同様に十分な転送速度が出て、かつ、全てのLUNを認識できることを確認。

このまま運用していっても問題はなさそうだったのだけれど、 IEEE1394B-PCI/APに搭載されているIEEE1394a/b対応チップはTI製だったので、試しに、 一旦IEEE1394B-PCI/APを抜いてオンボード側も同じドライバで動作させてみた。すると、 IEEE1394B-PCI/APと同等の転送速度が確保できてしまった。やはり、OS標準のドライバに何らかの制限がかかり、 転送速度のボトルネックになっていたらしい。ライセンス等でグレーな気もしないでもないが、しばらく、この状態で運用してみようと思う。

サーバ、NIC換装

うちのサーバAyakoについては、Fedora Core 5一式に別途再構成したカーネルを組み合わせて運用しているのだが、Linuxカーネル2.6.17以降、 前触れ無しにネットワークが停止する症状が発生するようになった。ログにも全く情報は記録されず、 localhost以外へのpingも通らない状態になり、ネットワーク再起動でも復旧しないため、 仕方なくAyako自体を再起動させていた。AyakoのマザーボードであるAOpen i915GMm-HFSにはオンボードでMarvell Yukon 88E8053が搭載されていて、 sky2ドライバ経由で使用していたのだが、どうやら、2.6.17系カーネル以降、 何らかの条件でsky2ドライバが正しく動作しなくなるらしい。2.6.16系であれば問題なく動作するけれど、 このまま2.6.16系カーネルで運用するわけにもいかないので、どうすべきか迷っていた。

試しに、手持ちのPCI用NIC、Intel PRO/1000MT Desktop Adapter(以下1000MT) を装着してカーネル2.6.18でe1000ドライバ経由で運用してみたところ、こちらは全く問題なく、安定して動作する。 このまま運用するという手もあったが、折角PCI-Express環境があるのにPCI接続のNICを使うのが悔しかったので、 ちょっと思い切って、同じくIntel製のPCI-Express接続NIC、PRO/1000PT Desktop Adapter (以下1000PT)を確保し、運用することにした。

上が1000MT、下が1000PTである。事前の調査で1000PTは大きめのサイズのNICであるようなイメージを受けていたが、 これはPCI-Express x1端子部分の小ささによる錯覚であったようで、1000MTより少々大きい程度。また、 1000PTにはヒートシンクが装備されているので発熱がかなりあるのではないかと気になっていたが、実際に運用してみた感じだと、 ヒートシンクは多少熱くなるものの触れないほどでもなし。1000MTや88E8053よりは発熱量は多そうだが、 この程度だと何とかなりそう。

カーネル2.6.17以降を動作させた状態で、以前なら1?2日もすればまず間違いなくネットワークが停止していたが、 Ayakoに1000PTを装着した状態でカーネル2.6.18で運用開始し、数日経つ今でも、そのような兆候は全くなし。やはり、 sky2ドライバに何か問題があったのだろうか。

HGST HDT725050VLA360購入

HGST製のDeskstar T7K500シリーズ発表からかなり時間が経ってしまったが、ようやく、普通に店頭に並び始めた。 前から注目していた製品であったので、例によって衝動的ながら、思い切って500GB品である HDT725050VLA360を購入してみた。今回の使用目的は、ダウンローダAiのシステム・データ用HDDである。 これまでAiにはシステム・データ用としてSeagate製のST3500630ASを装備していたのだが、これはシーク音が大きめで、 かつ、回転音も多少気になる製品であったため、SMART DRIVEに内蔵して音を遮断することでようやく許容範囲になるという状態であった。 ST3500630ASはシーク音の静音化が不可能なので、このまま運用していくしかないかと考えていたのだが、 HDT725050VLA360であればシーク音の静音化も可能なことが予想されたので、思い切ってみたわけである。

実際にHDT725050VLA360を運用してみた感じでは、シーク音はST3500630ASより静かだが、 標準状態ではやや気になるレベル。回転音についても気になるレベルであったため、素での運用を諦め、ST3500630ASと同じく、 SMART DRIVEに内蔵しての運用を行うことにした。この状態だと、シーク音も回転音もほとんど聞こえず、かなり良い感じである。 HDD温度についてもST3500630ASとさほど差は見られず、大体42度前後をキープしている状態である。このあたりの温度であれば、 何とかなるのではないかと思う。

HDT725050VLA360のパフォーマンスについては、実はさほど重要視はしていなかったのだが、HDTuneによる計測では、 ST3500630AS(ピーク75MB/s)より微妙に速い(ピーク77MB/s)。 垂直磁気記録を採用しているST3500630ASと異なり、HDT725050VLA360は従来通りの長手磁気記録を採用しているが、 こちらの方が速いのは予想外であった。最近、うちのHDDについてSeagate勢力が増してきていたのだが、 T7K500シリーズの出現により、再度、HGST勢力が盛り返すかもしれない。

なお、AiにHDT725050VLA360を装備したことで浮いたST3500630ASは、メインマシンYuiのST3300622ASの代わりとしてバックアップ・ データ用に転用。ST3300622ASについては、サブマシンMamikoのHDS722525VLAT80の代わりとしてデータ用に転用。 HDS722525VLAT80については、 Yuiの外付けHDDの一つとして使っていたHDS722516VLAT80の代わりに運用開始。 HDS722516VLAT80については、動作チェックの後、知人に売却。

Victor InterLink MP-XP741

うちにあるノートPCであるMariaは、 いわゆるA4サイズ2スピンドルノートPCであるが、購入時の使用目的であるダウンローダとしての役割がダウンローダAiに移ってからは、 起動させる頻度がかなり減ってしまっていた。ノートPCであるがそれなりの大きさと重さがあるので、モバイル的な使用をしたいと考えても、 ちょっと辛い物があった。モバイルPCとして利用するにはもっとコンパクトで軽いPCが欲しいところであったが、 Mariaは保証期間が切れたとはいえそれなりに愛着があるし、現在でも十分通用するスペックを持つので手放す気も起きず、 どうしようか迷っていた。

そんなことを考えていたときに、某氏から、「InterLink MP-XP741を買わない?」との話があった。 中古ではあるが起動確認しただけという程度のほぼ新品同様という状態とのことであった。MP-XP741はコンパクトでかつ軽く、その上、 Centrinoモバイル・テクノロジ搭載を始め、あまり妥協されていない造りという感じを受けたこともあってかなり惹かれてしまった。 だが、さすがにそれなりの値段になるので、最近暴走気味の僕としては、Mariaの件もあるので、かなり迷った。しかし、悩み抜いたあげく、 結局、購入してしまう意志の弱い僕なのであった。

某氏からMP-XP741を引き取ってみると、確かに状態はかなり良い。 保証書以外の全ての付属品が揃っていた上にメモリも合計512MBに増設済、かつ、 純正外付けコンボドライブMP-WDX1と外部ディスプレイ接続ケーブルMP-VGX2も付いているという状態。これは、 思い切って良かったかもしれない。

早速、MP-XP741の各部の動作確認と各種セットアップ作業を行い、環境整備を進めることにした。 まずは各種セキュリティアップデートを実行し、ちょうど1ライセンス余っていたNorton Internet Security 2006をインストールするため、標準でインストールされているNortonAntiVirus2004・90日試用版をアンインストール。 また、 搭載されている60GBなHDDは標準ではシステム48GB+データ5GB+リカバリエリア2.6GBというよく分からないパーティショニングをされていたので、 PartitionMagicにてシステム32GB・データ21GB・リカバリエリアというようにパーティションを切り直した。

実際に使ってみた感じだと、液晶の解像度が1024x600ということでやや上下が狭いのが気にならなくはないが、 使用目的からすると必要十分。ドット欠けもなく、当たりを引いたようである。CPUもPentiumM 733(1.1GHz)で、 こちらも十分なスペックである。メモリも合計512MBで十分ではあったのだが、何となく、もう少し余裕が欲しい気がしたので、別途、 メーカー動作確認済の512MBのMicroDIMMを確保し、元から装着されていた256MBなMicroDIMMと換装。 キーボードはさすがにピッチが狭いことが気になるけれど、一部、さらにピッチが狭い周辺部分のキーを除けば、 普通にタイピングできるサイズではあるので、気にしないことにする。ポインティングデバイスが使い慣れていないスティックタイプだが、 これは、慣れれば何とかなりそうというレベル。

MP-XP741については、外装が光沢仕上げで傷が付きやすいという情報があったので取り扱いには気を遣ってはいたのだが、 天板の指紋汚れを拭き取ろうとしてキッチンペーパーに洗剤を付けて拭いてみたら、あっさりと細かい傷が付いてしまった。 これにはさすがにがっかりしたけれど、これ以上傷を悪化させないために、自己吸着タイプの液晶保護フィルムを確保し、 これを天板に貼り付けて使うことにした。

見た目はあまり良くないけれど、この状態だと傷は見えないし、また、悪化させることもなさそう。 底面についても同様に光沢仕上げで傷が心配だけれど、こちらに保護フィルムを張ることは無理そうなので、 以前に購入していたBlissというガラス繊維系ポリマーコーティング剤を塗ってみた。Blissの効果にはさほど期待はしていないけれど、 傷や汚れがノーマル状態より付きにくくなればラッキーという程度に考えておくことにする。

なお、うちのPCでのネーミングルールに従い、このMP-XP741はChiwaと命名された。 例によって元ネタは分かる人には分かるでしょう。

ブロードバンドルータ、換装

ちょっと前から考え始めていた、ブロードバンドルータの換装を実行。

これまで使っていたブロードバンドルータはマイクロ総研のNetGenesis SuperOPT100で、速度と安定性 (2年以上使っていてハングアップした記憶無し!)には十分満足していたのだが、無線LANアクセスポイント機能がなく、 別途アクセスポイントを用意している状況を改善したかったわけである。無線LANを使う頻度は低いけれど、 ルータと一体であれば管理が楽になるのではないかと考えたのだ。

ざっと情報収集した結果、BUFFALOの無線LAN対応ルータWZR-RS-G54を選択。 WZR-RS-G54はPPTPによるリモートアクセスに対応する製品であるが、今のところ、リモートアクセスの予定は無し。 敢えてリモートアクセスモデルを選択したのは、それだけ重い処理を任せても大丈夫ということで、 通常使用でも安定性を保ってくれるのではないかという期待からである。無線LANアクセスポイント機能については、使用頻度が高くないので、 MIMO等の高速化機能は重視しなかった。ただ、無線LAN設定の面倒さは十分感じていたため、 AOSS機能での自動設定にはかなり期待していた。

購入後、早速、SuperOPT100と置き換えて設置。無線LANについては一旦無効にしておき、それ以外の接続・ アドレス変換等の設定を実行。設定できる項目自体はWZR-RS-G54の方が少ないけれど、ルーティング等、必要十分な設定は可能である。 SuperOPT100では詳細な設定が可能な箇所があるものの、実はほとんど使いこなせていなかったのだ。また、 WZR-RS-G54にはDynamicDNS更新機能があり、 対応しているDynamicDNSにはうちで使っている@niftyも含まれていたのだが、 設定してみたものの認証エラーとなり正しく機能しなかった。後で再調査の予定だが、とりあえずは、 これまでと同様にDiCEによるDynamicDNS更新を利用することとする。

WZR-RS-G54にも、SuperOPT100と同様にSyslog通知機能があり、 Syslogサーバへログを送信することが可能なのだが、 多数のSyslog対応ブロードバンドルータで利用されているuserファシリティではなく、local1ファシリティで送信されるようだ。 このため、SyslogサーバになっているうちのサーバAyakoのSyslog設定を変更。また、 WZR-RS-G54の初期設定ではアドレス変換関連のログ出力が無効になっていたため有効化したのだが、SuperOPT100と異なり、 アドレス変換の成功・失敗ともにログに記録されてしまう設定になっていたため、アドレス変更成功の場合のログ出力を無効化。こうしないと、 ログが膨大になってしまい重要な情報が埋もれてしまいかねない。

このように設定した時点で、通常の有線LAN経由での運用が正しく行えることが確認できたので、 無線LAN側の設定も行ってみることにした。うちにある無線LANクライアントはノートPCとPSPで、 いずれもAOSSによる自動設定が可能になっている。上記したように無線LANの設定の面倒さは強く感じていたため、 今回はAOSSによる自動設定が正しく行えるかを各クライアントで試してみることにした。

PSPについては、比較的あっさりとAOSSによる自動設定に成功した。 PSP自体はWEP64/128だけではなくTKIPやAESといった高いレベルのセキュリティ機能に対応しているが、 現時点でのPSPのファームウェア(Ver 2.80)では、より高いセキュリティ設定への自動選択機能がないため、 AOSSでの設定では一番低いWEP64モードの設定になってしまう。また、AOSSによる設定では、 接続されている無線LANクライアントのうち、一番低いセキュリティ設定までしか対応できないクライアントに設定が合わされてしまうため、 PSPが混在しているとWEP64モードでの接続になってしまいあまりよろしくない。 PSPを無線LANに参加させる際には他のクライアントを混ぜない方がよさそうである。PSPを無線LANから外した後、 改めて無線LANのセキュリティ設定を手動で変更する必要がありそうだ。

もう一台のクライアントであるノートPCについては、まともに無線LANに参加させられるまでにかなりの時間を要してしまった。 このPCには、Centrinoテクノロジーに属するIntel PRO/Wireless 2200BGによる無線LAN機能を内蔵していて、一応、 BUFFALO製のクライアントマネージャによるAOSS自動設定に対応しているはずだったのだが、これがなかなかうまくいかなかったのだ。 AOSSモードでアクセスポイントを発見しAOSS通信を開始するまで到達するものの、設定更新後の再接続に失敗する状況であった。 試しに、 これまで使っていたAOSS対応アクセスポイントWLA-G54Cで同じようにAOSSによる自動設定を行ってみたところうまくいったりしたので、 まさになんじゃこりゃ状態であった。状況を見る限り、AOSSでAESモードに設定されるものの、認証失敗でこけている状態に見えた。 AOSSに頼らず、手動でAES設定を行っても同様の状態であった。

正直言ってほぼお手上げであったので、 AOSSに頼らずWEP128とMACアドレスフィルタリングを併用する運用で我慢することも考えたけれど、 ダメ元でBUFFALO純正のUSB対応無線LANインタフェースWLI-U2-KG54を購入し、それを使って試してみることにした。 最悪の場合でも、 WLI-U2-KG54は実家の古い無線LAN環境のリプレースで生かすことができるので無駄にはならないと考えたわけである。 WLI-U2-KG54に付属していたAirStationCDはBUFFALOのサイトからダウンロードできるバージョンより新しいものであったため、 改めて、新しいAirStationCDを使ってドライバ・アプリケーションをインストールし直し、 AOSS設定が正しく行えるかを試してみた。その結果、あっさりと設定成功し、AESモードによる接続ができてしまった。このため、 一旦WLI-U2-KG54を取り外し、Intel PRO/Wireless 2200BGでの無線LANで同様にAOSSによる自動設定を行ってみたら、最終的にこちらもAESモードでの接続に成功。 自動設定での運用が可能なことを確認できた。今までうまくいかなかったのは、 もしかしてAirStationCDのバージョンが微妙に古かったためなのか、一旦成功した環境で改めて設定したためなのか。 かなり謎ではあるが、正常運用できることが確認できたので良しとするか。

なお、無線LANは上記設定実験の後、再度無効化。セキュリティ面で心配なので、 必要に応じて無線LANを有効化し運用することになると思う。あとは、WZR-RS-G54がどれだけ安定して動いてくれるか、か。 最低でも1ヶ月はハングアップすることなく動作し続けて欲しいところであるが・・・。しばらく、様子を見てみる予定である。

いろいろ散財・・・

少々更新の間隔が開いてしまったけれど、その間、例によって、数点、散財してたりする。少々、臨時収入があったりしたのだ。

一点目は、スキャナの更新である。これまで使っていたスキャナはCanon製のCanoScan FB630Uという製品で、 購入してからかなり時間が経っていた。接続もUSB1.1で、スキャン速度も今となってはかなり遅い部類ではあったけれど、 600DPIな解像度はまだ十分実用範囲だったし、そもそも、スキャニング頻度がかなり低かったため、 さほど更新の必要性を感じることはなく、今まで更新はしていなかった。でも、そろそろ更新しても良いかなと考えて情報収集してみたところ、 最近になってEPSONから、CCD方式で筐体がFB630Uより薄く、 かつ解像度もかなり上がっている新製品が3種類ほどリリースされていたことを知った。その新製品のうち、 最もシンプルな機種であるGT-S600について実売価格が1万円ちょっとであったこともあり、購入してみることにした。 FB630UはCIS方式なので被写界深度が浅く、原稿に凹凸があるとまともにスキャンできなかったのだが、 CCD方式なGT-S600であればその弱点も克服できるだろうし、また、GT-S600はUSB2.0接続なので、 解像度を上げてもFB630Uほどスキャニングに時間がかかることもなかろうと考えたのだ。

早速、GT-S600を購入し、セットアップを行った。試しにスキャニングしてみた感じでは、 さすがに解像度が上がっているだけあって、FB630Uより高品質な結果になっている。 USB2.0になったことでスキャニングにかかる時間も激減である。被写界深度の差については、 まだ厚みがある素材のスキャニングを行っていないのでどの程度なのかは不明。あと、GT-S600は厚み自体はFB630Uより薄いのだが、 縦横サイズが一回り大きい上に縦置きできるような造りになっていない。ただ、縦置き自体は何とかなりそうであったので、 置き場所を確保して縦置きで格納しておくことにした。なお、浮いたFB630Uについては、オークションに出すことも考えたけれど、 あまり良い値段は付かないような雰囲気だったので断念。その代わり、会社の後輩が使ってみたいとのことだったので、動作確認の後、無償提供。

二点目は、メモリースティック周りである。うちにあるPCにはメモリースティックを使うものはいないのだが、唯一、PSPのみ、 メモリースティックDuo系を使う。今までは512MBなメモリースティック PRO DuoであるMSX-M512Sを使用していたのだが、 PSPでムービー再生しようとすると容量的に心許ない状態で、 いずれはもっと大容量なものと入れ替えたいと考えていたのだ。ざっと情報収集してみたところ、容量2GBな高速タイプメモリースティック PRO DuoであるMSX-M2GNUが通信販売では15,000円前後で購入できることが分かり、購入。 最近はメモリースティックの偽物騒動があり少々不安であったのだが、SonicStageでテストしてみたところでは特に問題もなく、 PSP上での使用にも問題はなかったので、一安心。

PSPはUSB接続モードにしてPCと接続することでメモリースティックDuoリーダー・ライターとして使用することができるけれど、 以前に試してみた感じではさほど速度が出ないように思えたので、少々迷ったけれど、 高速タイプメモリースティックに対応しているSONY純正のメモリースティックリーダー・ライターMSAC-US40も購入。 MSAC-US40とPSPとでMSX-M2GNUへの転送速度を比較してみた感じでは、さすがにMSAC-US40の方が速度は出る。 ただ、PSPの方でもMSAC-US40より1?2割ほど落ちる程度の転送速度だったので、十分実用範囲だと思う。 もっと遅いイメージがあったのだけれど、ファームウェアのアップデートで高速化したのだろうか。

もう一点は、外付けHDDケースである。かつて各PCに装備していたが世代交代で追い出されたHDDが合計5台あり、 これまではニコイチBOX等、複数の外付けHDDケースに内蔵して使っていたのだが、 4台内蔵できる外付けケースあたりにまとめたくなったのだ。4台まとめて内蔵できるケースはそれなりの大きさになるけれど、 そのサイズを生かして大きめのファンの装備が可能になり、動作音の低減が図れそうであった。

情報収集の結果、IEEE1394a/b接続のCentury製ドライブドア・テラマックスを購入。 購入価格は2万円弱というところである。USB2.0接続の方がお手軽ではあるのだが、 IEEE1394系の接続の方が高速でかつCPU負荷も低く抑えられそうだったため、この選択となった。また、メインマシンYuiにはIEEEE1394bインタフェースが装備されていて、 より高速な動作が期待できることも選択理由の一つである。購入後、早速HDDを4台内蔵し、動作確認。動作には問題はなかったけれど、 転送速度はIEEE1394a接続で27MB/s前後、IEEE1394b接続で37MB/s前後というところで、 もう少し頑張って欲しかった気分。必要に応じて接続するという使用形態なので、十分ではあるけれど。

テラマックスには8cmのファンが搭載されているが、何故か、青LED装備で無駄に明るく光る。 他社製品でもLED付きのファンを装備しているものがある。発光LED付きファンを装備している意味はかなり謎だと思う。 ケース各所にイルミネーションが入っているわけでもなく、背面のファンのみ明るく光ってもさほど意味がないように思えるのだが。結局、 ほぼ同スペックのLED非搭載8cmケースファンへと換装。これで、深夜でも安眠妨害されずに使えそうである。

EARTH SOFT PV3

例によって衝動的に、EARTH SOFT製のハイビジョンキャプチャボード PV3を購入。

このボードの存在自体は前から知ってはいたのだが、購入しようとまでは考えていなかった。しかし、 生産量が極端に少ないため入手困難であり、知人が争奪戦で敗戦したとの話を聞いて興味を惹かれ、 うちで使っていたキャプチャボードはCanopusのMTV1000をそろそろ更新しても良いかなと考えたこともあり、 参戦してみることにした。

EARTH SOFTのサイトでの直販では、 購入ページで発送先等の情報を入力してから購入ボタンを押すことで初めて在庫からPV3を確保されるようになっている。前回は、 128枚ほどの在庫が発売開始から40秒も持たずに完売し、普通に購入しようとすると間に合わないのではないかと考え、 勝率を上げるために情報収集を行った。その結果、懸賞支援ソフトを利用し各種情報入力を自動化することで勝率を上げられるようであったので、 早速、セットアップを行い、発売開始当日を待つことになった。

今回の発売開始時間はやや早めだったので、仕事を早めに切り上げて帰宅し、電波時計を見つつ、PCの前に張り付いて準備。 時間ちょうどに入力ページに進み、すぐに購入ボタンを押した。結果、無事に確保成功である。 入力内容を確認せずに購入ボタンを押してしまったので、ちゃんと情報入力ができているか心配になったけれど、 すぐに届いた確認メールの内容を見て、正しく情報入力できていることが確認でき、一安心。翌日に発送が行われ、その翌日に着荷。 代金引換だったので商品の代金を支払って、無事に入手完了である。ちなみに、今回は400枚超の在庫が1分40秒ほどで完売したらしい。 枚数が多めだったので、前回よりは時間的に余裕があったようだ。

PV3は、それなりの価格(送料・手数料込みで27,000円ちょっと)が付いているボードであることを考えると、 妙にあっさりとしたレイアウトでちょっと拍子抜けする感じ。生産量が少ないことと、使用されているパーツの値段が、 ボードの単価を押し上げているのだろうか。

PV3のパッケージにはドライバやソフトウェアの類は一切付属しないため、EARTH SOFTのサイトからダウンロードして確保。 PV3をサブマシンMamikoに装着し、 ドライバ等のセットアップを実行。PV3の入力端子は、映像入力がD端子×2、音声入力が光ディジタル角形端子×2である。その他、 Irシステムケーブル端子も装備されている。 うちのHDD/DVDレコーダRD-X6のコンポーネント映像出力端子を手持ちのコンポーネント・ D端子ケーブルを介してPV3のD端子入力に接続し、RD-X6の光ディジタル音声出力をPV3の光ディジタル音声入力端子に接続。 RD-X6の光ディジタル音声出力端子は1つしかないので、AVアンプDSP-AX640とRD-X6との音声接続は、 RD-X6の同軸ディジタル音声出力端子を利用することにした。

セットアップ完了後、純正キャプチャソフトウェアPV3.exeにて動画キャプチャを行ってみた。 PV3の動作環境の推奨スペックはAthlon 64 X2 3800+以上ということなので、 MamikoのCPUであるPentium4 3.2GHzではプロセッサパワーが足りない恐れがあったのだけれど、 実際に試してみた限りでは大丈夫そうで一安心。情報量が多いので、キャプチャしたファイルのサイズもかなりでかい。 まだ容量には余裕があるけれど、場合によっては容量拡大を行わなければならないかもしれない。

参考までに、RD-X6から出力した映像をPV3で1440x1080i / 1280x720p解像度で静止画キャプチャした結果と、 RD-X6のS映像端子からDVメディアコンバータ経由で720x480解像度で静止画キャプチャした結果を貼り付けてみる。 アスペクト比の補正は敢えて行っていない。サムネイルの先は実解像度のファイルで、サイズがかなりでかいので注意。 元ソースはRD-X6に入っていたサンプル映像である。

DVメディアコンバータ経由でDV形式キャプチャした結果。SD解像度としては、

これでも十分綺麗な方だと思う。

DVメディアコンバータ経由でDV形式キャプチャした結果。SD解像度としては、

これでも十分綺麗な方だと思う。

PV3での1280x720p解像度でのキャプチャ結果。

いわゆるD4解像度である。SD解像度と比較すると、さすがに綺麗。

PV3での1280x720p解像度でのキャプチャ結果。

いわゆるD4解像度である。SD解像度と比較すると、さすがに綺麗。

PV3での1440x1080i解像度でのキャプチャ結果。

PV3でキャプチャできる横方向の解像度が1440までなので、アスペクト比はちょっと狂っている。このため、

エンコード時に補正が必要。でも、これだけ綺麗にキャプチャできれば満足度高し。

PV3での1440x1080i解像度でのキャプチャ結果。

PV3でキャプチャできる横方向の解像度が1440までなので、アスペクト比はちょっと狂っている。このため、

エンコード時に補正が必要。でも、これだけ綺麗にキャプチャできれば満足度高し。

ノートPC、光学ドライブ換装

うちのノートPCであるMariaについては、 購入時には既に他のPCに書き込み可能な光学ドライブを装備していたため書き込み可能なドライブの必要性をさほど感じなかったので、 BTOでは単なるDVD-ROMドライブを選択していた。しかし、この前、Windows Vistaのインストール時に、 他のPCで普通に読めたメディアがMariaのドライブではうまく読めなかったことで、新しいドライブへの換装を考えるようになった。

MariaはDELL Latitude D600(以下、D600)なので、 DELL純正のオプションでドライブを換装できることがベストであったが、残念ながら光学ドライブの純正品は入手できない気配であった。 他の手段としては、元の内蔵ドライブ自体を他のドライブと換装するか、あるいは外付けのドライブを導入するという選択肢が考えられたが、 D600は外付け光学ドライブからのブートをサポートしていないため内蔵ドライブ自体を換装することにし、 装備できそうなスリムタイプ光学ドライブを探索してみることにした。結果、NEC製のND-7550Aという製品を発見し、購入。