うちのメインPCであるYuiについて構成更新のためのパーツ一式を確保できたので、パーツ入れ替えを開始。

パーツ入れ替えの手順は、これまでと同じように

- ケースから一旦パーツ一式を取り外し

- 各パーツとケース内を清掃

- 各パーツをケースに組み込み

というパターンである。今回は、CPU・マザーボード・メモリー・電源の入れ替えということで大幅な構成更新となるので、念のためOSであるWindows11Proについてもクリーンインストールを行うことにした。このため、あらかじめシステムドライブのバックアップを取ってから作業を開始。

パーツ入れ替えはこれまでも何度も行っている作業なので問題なく作業を完了できると思っていたのだが、残念ながらさっくりと作業完了とはいかずにトラップに引っかかってしまった。トラップというのは、簡易水冷のCPUクーラーのラジエーターとマザーボードとの干渉である。簡易水冷のCPUクーラーとしては前記事で記載したとおりASUS ROG STRIX LCII 360 ARGBを採用したのだが、素直にラジエーターを装着しようとするとマザーボードであるROG STRIX Z690-F GAMING WIFIのVRMヒートシンク周りの装飾パーツに干渉するのだ。YuiのケースであるDerine R6は140/280mm/420mmサイズのラジエーターも装着可能で、120/240/360mmサイズのラジエーター装着用のネジ穴と別に140/280mm/420mmサイズのラジエーター装着用のネジ穴がある。420mmラジエーター相当の位置に360mmなラジエーターを装着すればうまく行くと予想していたのだけれど、ケース後端側は問題無いもののケース前端側が3.5インチドライブトレイ固定用のドライブプレートと干渉してしまう。ラジエーターはケース前面側にも装着できるので、一旦、ケース前面側にラジエーターを装着してマザーボードとの干渉を回避することにした。この問題以外ではパーツ組み込みについては特に引っかかることもなく、無事に作業完了。

各パーツの組み込みが完了したため、Windows11Proのインストールを開始。インストール作業については残念ながらいくつか問題が発生。一つは、いきなりインストーラーが固まる問題である。これは、メモリーの周波数設定をDDR5-5200に設定していたことが原因であったらしい。まだDDR5-5200動作は不安定なようで、DDR5-4800動作に設定し回避。もう一つは、Intel VMDに関する問題である。マザーボード側でIntel VMDが有効になっているとWindows11Proの標準ドライバではNVMe SSDを認識できないためにインストール中に手動でドライバを追加してやる必要があるのだが、最新のIntel RSTドライバを使えば問題ないかと思っていたらそうでもなかったので少し困ってしまった。結局、マザーボード付属のユーティリティDVD内にあるIntel VMDドライバを使用することで解決できた。

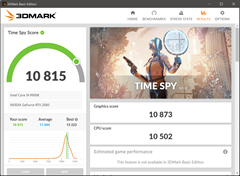

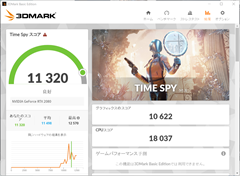

Windows11Proのインストール作業が一段落し、最低限の環境を復旧できたので、動作確認として各種ベンチマークを実行してみることにした。

| 旧構成 | 新構成 | 倍率 | |

| CINEBENCH R23 |  |  | Multi: 2.23 Single:1.59 |

| Geekbench 5 |  |  | Multi:1.99 Single:1.45 |

| 3DMark |  |  | Graphics: 0.98 CPU: 1.72 |

| FFXV Benchmark |  |  | 0.98 |

| 消費電力 (OCCT電源テスト) | 約650W | 約740W | 1.14 |

Core i9-9900Kが8コア16スレッド、Core i9-12900KFが16コア24スレッドということで、マルチコア系の結果の伸びが大きい。シングルコア系の結果もかなり伸びているので、総合的にいうとCPU周りのパフォーマンスアップはかなり向上。その代わり、発熱はかなり多くなった。OCCTでの負荷テストを実行してみるとLinpackテスト中にはPコアの温度が90度を超えてしまうし、さらに負荷が高いと思われる電源テストを実行すると一部のコアの温度が100度を超えてサーマルスロットリングが発生してしまう。簡易水冷でこの状況なので、空冷だともっと厳しくなりそうだ。消費電力は予想していたよりは伸びていないが、いずれはビデオカードを換装すると考えると、1000W電源に変更したのは間違っていないと思う。ちなみに、上記ベンチマークではグラフィックス系の結果が以前より悪化しているが、これはビデオカードのドライバの影響かもしれない。

OCCTでのLinpackテストがエラーなく1時間完走したので通常の使用では問題なさそうと判断し、正式に運用を開始。通常運用ではそこそこ静音なのだが、CPUの負荷が上がってCPU温度が上がるとやや爆音気味になってしまうのは仕方ないか。

上記したように一旦はラジエーターを前面に設置したのだけれど、少し不安に思える点があり、ラジエーターの設置位置を再検討することにした。外気を使ってラジエーターを直接冷却する前面設置の方が、ケース内の空気でラジエーターを冷却する上面設置より冷却性能は上だと思われるのだが、前面設置だとラジエーターを通過して暖められた空気がケース内に入ってくることになるので、ケース内温度が上昇しやすいのではと不安になったのだ。そこで、一旦は諦めたラジエーターの上面設置を試してみることにした。上面設置を素直に行えないのは分かっているので、何とかうまくできないか試行錯誤してみた。その結果、ラジエーターを斜めに設置すれば何とか上面設置が可能になることが分かった。

| ケース内のパーツ配置状況。 |

| ラジエーターを斜めに設置した状態。 |

| 搭載しているメモリー(ADATA XPG LANCER)は メモリーとファンが接触しないように設置できたが、隙間はギリギリである。 |

なお、現状では一つだけ問題点が残ってしまっている。うちのスマホ(XPERIA 1 / 1Ⅲ)とのUSBTypeCケーブルでの接続ができなくなってしまっているのだ。これまでだとUSBTypeCケーブルでスマホと接続するとスマホ側に接続確認ダイアログが表示され接続するかを選択できたのだが、現状では接続確認ダイアログは表示されず、しばらくするとデバイスマネージャー上に「不明なUSBデバイス(ポートのリセットの失敗)」というものが表示される。ケース前面のUSBTypeCポートとケース背面のUSBTypeCポートのいずれでも接続できないが、USB-A-TypeCケーブルだと普通に接続できる。USBTypeCケーブル接続時にはスマホの充電は可能だし、USBTypeC接続の外付けSSDはUSBTypeCケーブルで普通に接続できるので、何らかの要素によりスマホ側との接続がうまく行かない様子。前世代と一つ違う点があるとすれば、USBの世代が各ポートも違う点か。影響はありそうなのだが詳細は分からない。とりあえず、USB-A-TypeCケーブルでの接続は可能なので、それで運用していくことにする。

今回の構成更新では、大幅に構成を変更したこともあってかなりのコストがかかってしまったけれど、前回の構成更新と同様にかなりのパフォーマンスアップを実現できた。次世代のビデオカードが出てきたら更新してみたいとは思うけれど、現状の構成でもしばらくは問題なく運用できそうである。

Comments:0